卓克艺术网>拍卖频道>

西泠拍卖>

西 泠 印 社 二 〇 二 二 年 春 季 拍 卖 会>

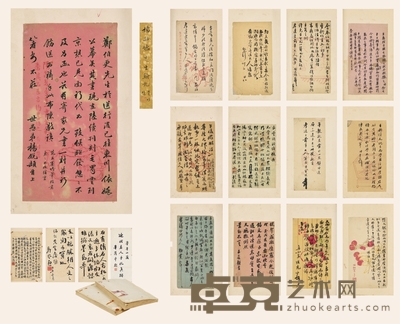

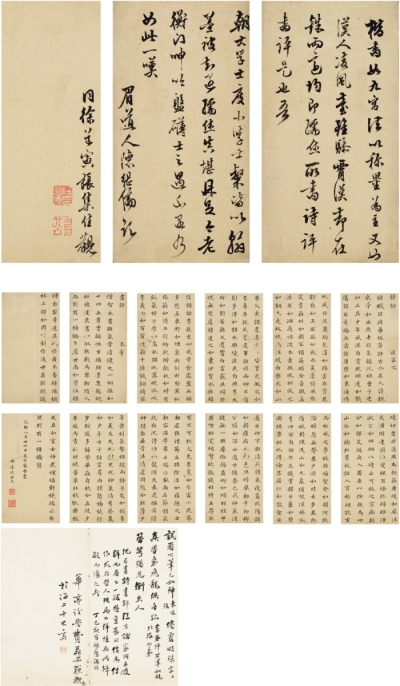

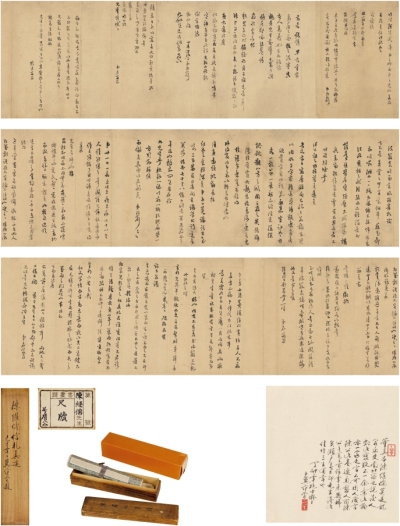

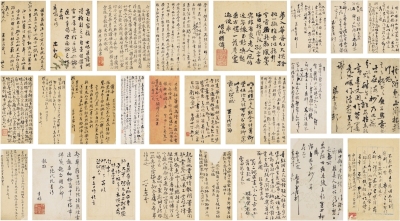

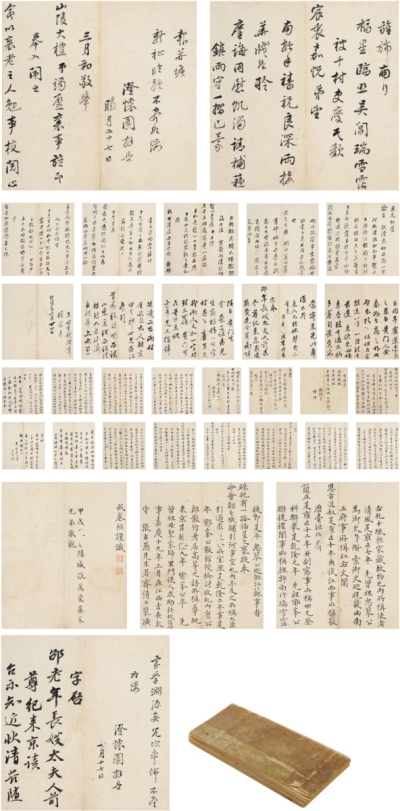

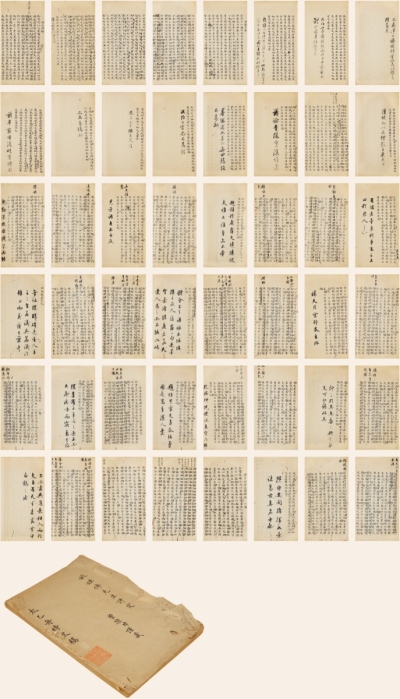

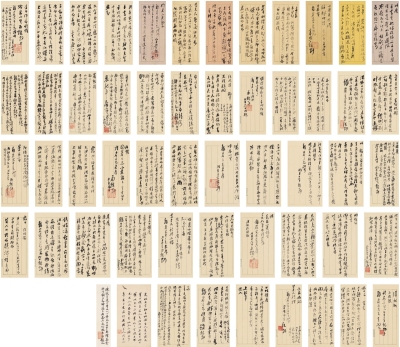

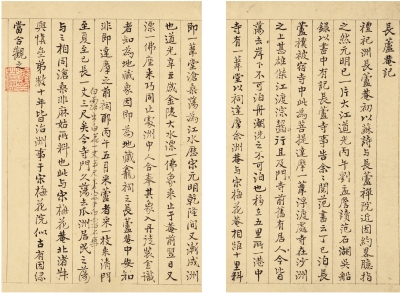

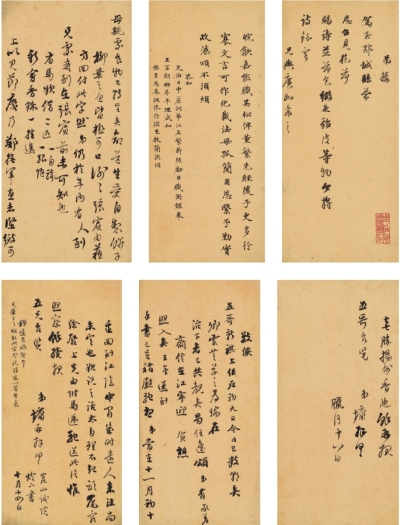

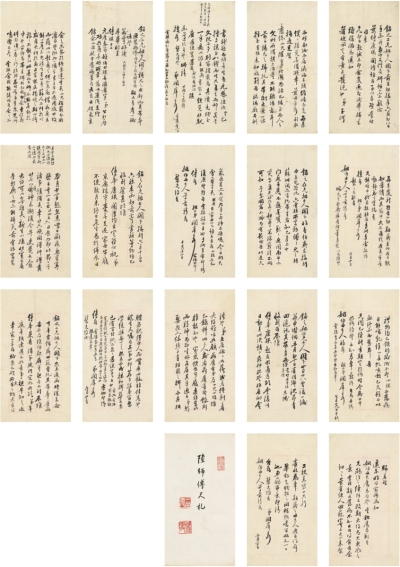

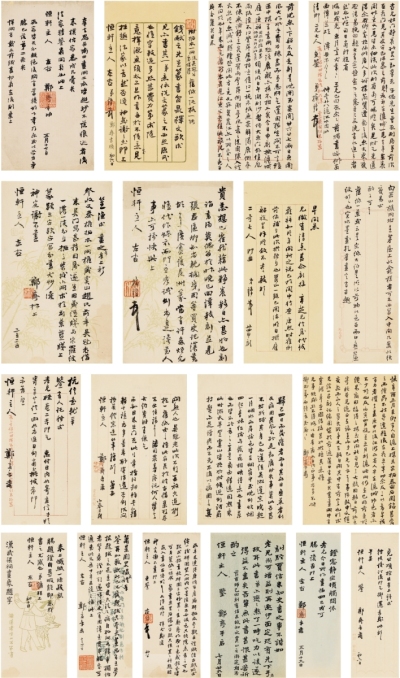

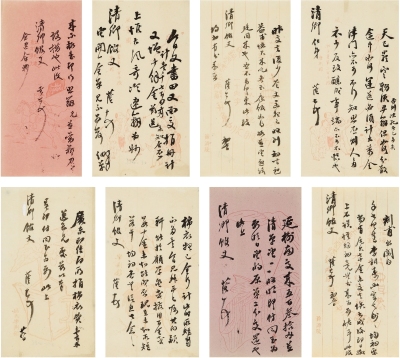

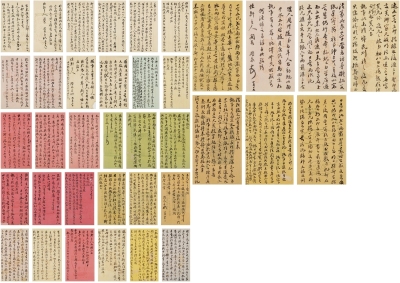

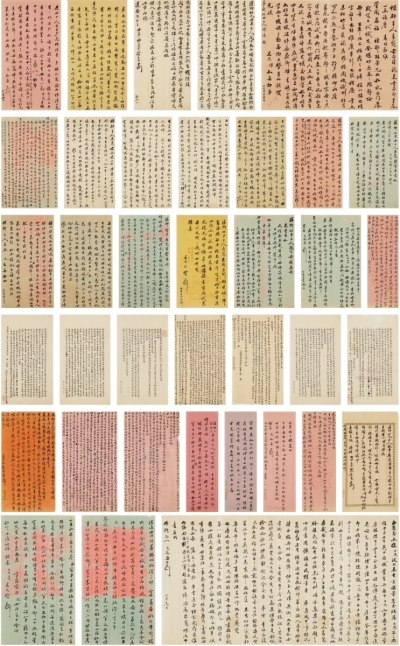

中国书画古代作品暨明清信札手迹专场>杨 锐、翁同龢、王懿荣、吴大澂、张佩纶、曾纪泽、张人骏、许景澄、袁 昶、陈宝琛、盛 昱、樊增祥、汪鸣銮、黄彭年、恽毓鼎、黄体芳、周家楣、顾肇熙、吴观礼、锡 缜、胡义赞、何金寿、贺寿慈、周寿昌、许振祎、谭延闿、刘世安 等 鲁鲁山藏近代名人手札暨 张之洞上款及友朋书札册

图录号/艺术家:

杨 锐、翁同龢、王懿荣、吴大澂、张佩纶、曾纪泽、张人骏、许景澄、袁 昶、陈宝琛、盛 昱、樊增祥、汪鸣銮、黄彭年、恽毓鼎、黄体芳、周家楣、顾肇熙、吴观礼、锡 缜、胡义赞、何金寿、贺寿慈、周寿昌、许振祎、谭延闿、刘世安 等 鲁鲁山藏近代名人手札暨 张之洞上款及友朋书札册

图录号:1423

拍卖信息

- 拍品名称:

- 杨 锐、翁同龢、王懿荣、吴大澂、张佩纶、曾纪泽、张人骏、许景澄、袁 昶、陈宝琛、盛 昱、樊增祥、汪鸣銮、黄彭年、恽毓鼎、黄体芳、周家楣、顾肇熙、吴观礼、锡 缜、胡义赞、何金寿、贺寿慈、周寿昌、许振祎、谭延闿、刘世安 等 鲁鲁山藏近代名人手札暨 张之洞上款及友朋书札册

- 图录号:

- 1423

- 年代:

- 材质:

- 纸本 线装册(二册,一百五十余通)

- 作品分类:

- 尺寸:

- 尺寸不一(线装册尺寸:29.5×18.5cm×2)

- 起拍价:

- 开通VIP查看价格

- 成交价:

- RMB:开通VIP查看价格

- 拍卖公司:

- 西泠拍卖

- 拍卖会名称:

- 西 泠 印 社 二 〇 二 二 年 春 季 拍 卖 会

- 专场名称:

- 中国书画古代作品暨明清信札手迹专场

- 拍卖时间:

- 2022年8月19日至8月21日(周五至周日)

- 备注:

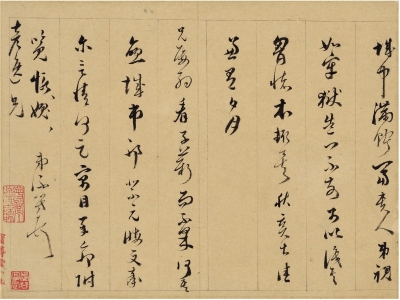

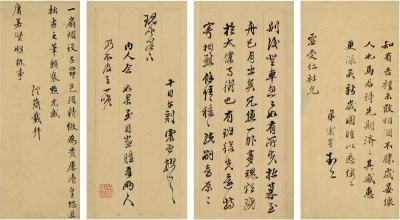

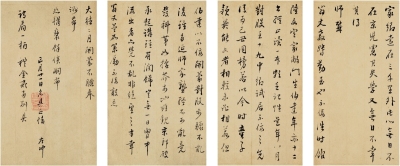

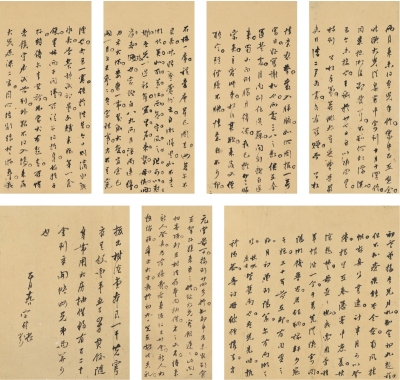

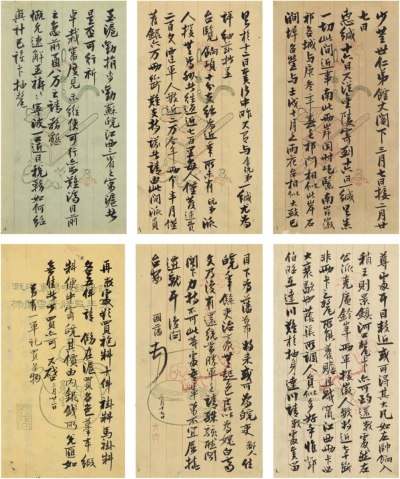

- 声 明:

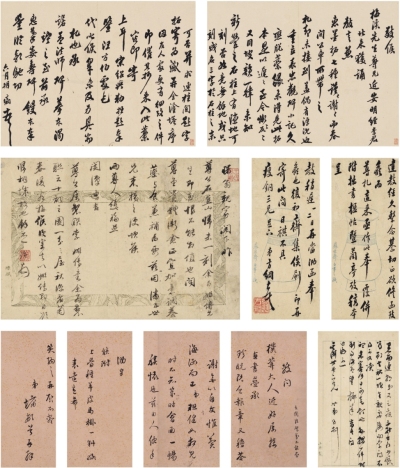

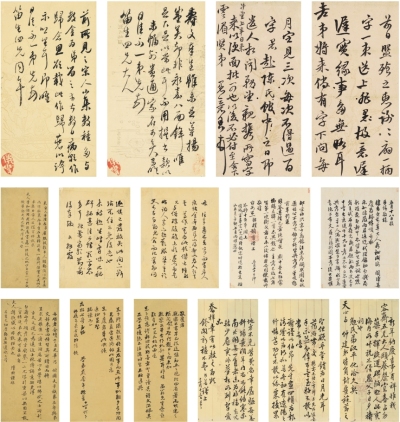

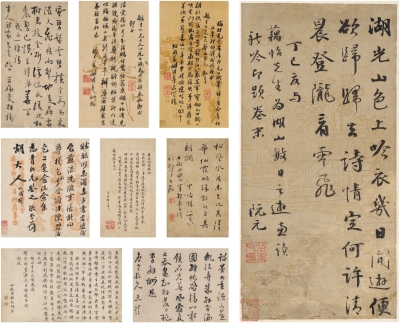

- 题跋:1. 近代名人手札真迹。鲁鲁山藏,鲁荡平题。钤印:鲁荡平(白) 2. 张文襄公像。郭风惠敬题。钤印:河间郭氏(白) 3. 右有清名人书札若干通,多系贻南皮张文襄者。词藻懿雅,翰墨高华,足以觇胜朝人文之盛,洵可宝也。绍仁先生属题,郭风惠,壬午(1942年)冬月。钤印:风惠书画(白) 4.右名人近代手札一百五十一通,系故友易天爵墉仿兄于抗战胜利后宦游中州归以贻余者……民国五十七年七月,宁乡鲁岱识。钤印:鲁氏鲁山(白) 出版:《景印近代名人手札真迹》,全册单行本影印,中国台北裕台公司,1969年。 说明:张之洞、钱振常、刘恩溥、薛成林、薛成荣、姚礼泰、陈锐等上款。 刘恩溥之子刘润启、侯绍仁、易天爵、鲁岱旧藏。 许钧、关百益、宋问梅、姚贵昉、郭风惠、鲁荡平、鲁岱等题跋。郭风惠、许敬参、姚贵昉、鲁岱等题签。 此两册《香涛友朋书札册》中包含了四十多位名家所书致张之洞等人手札,计约为一百五十余通近两百页,多是与张之洞等人密切相关的宦场人士,是市场中最大量的张之洞往来书札。此册可以说构建出了以张之洞等人为圆心的最为完整的交往圈,史料价值重大。此外,此二册书札自清代上款人之子递藏至今,现代以来又在中国台湾广为流传,不仅经多人题跋,并于六十年代全册单行本影印,可谓流传完美。 上册致张之洞有黄彭年二通三页,贺寿慈二通二页,周寿昌一通一页,许振祎十通十页,康奉庄一通一页,黄体芳二通二页,周家楣一通一页,顾肇熙二通二页,黄贻楫二通二页,李宏谟一通,杨锐一通一页,王懿荣四通四页,黄国瑾三通三页,曾纪泽二通二页,吴观礼二通二页,胡义赞七通七页,温忠翰一通一页,何金寿五通六页,汪鸣銮九通九页,吴大澂五通五页,张鼎华一通一页,陈宝琛二通二页,张人骏五通六页,陆宝忠一通一页,许景澄二通四页,冯文蔚一通一页,杨颐一通一页,吴祖椿一通一页,陆荣昶一通四页,袁昶一通一页。袁昶至钱振常一通二页。其他共五通五页。 下册致张之洞有张佩纶三十一通三十三页。致刘恩溥有锡缜六通十三页,盛昱五通五页,樊增祥一通四页,恽毓鼎一通三页,刘世安一通八页,陆钟岱一通一页,冯光遹一通一页。致薛成林有制烺三通七页,陈世勋一通二页,张年纶一通二页。致鼎臣有李士鉁一通三页,其他共二通四页。致文泉有郑銮一通二页,钱肇纬一通二页。致姚礼泰有辛元燡一通一页,姜自驺一通一页。翁同龢一通二页。鲁琪光致兰翁一通一页。谭延闿致陈锐一通二页。期龄致张佩纶一通一页。其他共四通七页。 其中,有杨锐致张之洞信札一通一页。戊戌变法时期,杨锐官至军机章京,位列“军机四卿”之首,成为维新变法措施的具体制定者,是光绪帝推行变法最得力的助手。 此为青年杨锐论蜀中人物行止的信札,是张之洞与杨锐最早的往来书信之一,也是张之洞眷注蜀地教育、提携后进的珍贵记录。杨日后成为张的亲信,二者电、信往来极密,然其传世墨笔信札较为少见。 此为市场中已知存世的杨锐最早年信札,极为珍贵。 信札写作时,杨锐尚在尊经书院,未取功名;张之洞则甫卸四川学政之职,还京入值文渊阁,进入决策中枢,正处在其仕途晋升的重要时期。信中所及姚觐元、郑知同(伯更)、毛澄(蜀云)、范溶(玉宾)等,皆为蜀地一时之秀,与张之洞交善。 张之洞生于贵阳(父张锳治所),从小目擩耳染,对贵州学界耆宿郑珍、莫友芝等十分敬慕,待任四川学政时,特召郑珍之子知同(伯更)入幕,并在巴中广播郑氏父子之训诂小学。至张氏任满离蜀,仍不忘向川东道员姚觐元转荐郑知同。检姚觐元《弓斋日记》光绪二年(1876)闰五月二十日有“子尹先生之子伯更在香涛幕中”之语;查姚氏1872年任川东分巡兵备道,1878年调任湖北按察使;且张之洞收信时已身在北京;由是可知此信写于张氏任满交卸返京之后,稍晚于“入都复命”的1877年3月。值得注意的是,《戊戌四子集》载有《丁丑(1877)秋将赴酆都寄怀毛蜀云京师下第后由水程还蜀》一诗,查毛澄于光绪二年(1876)以县学生考取优贡第一,光绪六年(1880)庚辰科中进士,其间可参加的会试有光绪二年(1876)丙子恩科、光绪三年(1877)丁丑科。信中提及“毛蜀云到京”,如毛氏此行系为会试,则此信可确知作于1877年。 “现在陆续刊刻”者,或为郑珍《说文新附考》书稿。该稿由知同厘定补充,姚觐元作序并出资刊印。值得一提的是,四川文字训诂学后来因王闿运赴蜀讲学而大倡,但最先倡导者是张之洞,助力最大者则为郑知同。 所及毛澄、范溶,与杨锐均为张之洞在尊经书院的得意门生。二人后来均高中进士。据《张之洞年谱长编》,光绪二年(1876)三月,张有诗《登眉州三苏祠云屿楼》:“共我登楼有众宾,毛生杨生诗清新。范生书画有苏意,蜀才尽是同乡人。自注:仁寿学生毛席丰(即毛澄),绵竹学生杨锐,华阳学生范溶,皆高材生,召之从行读书,亲与讲论,使研经学。” 尊经书院,是近代蜀学的勃兴之地及维新变法思潮的策源地。张任川省学政期间,按临各府及大州,监督岁、科两试,着意发掘提携人才,鉴于“省城旧有锦江书院造就不广”,遂与总督联名奏准创办尊经书院,期以磨砺人才、振兴蜀学。 及张氏去任,在致新任学使谭宗浚书中,有“身虽去蜀,独一尊经书院倦倦不忘”之语,并“以蜀才告”,将杨锐列为蜀中“五少年”之首,令其与毛澄等“结一课,互相砥砺,冀其他日必有成就”,可见张对杨锐等蜀中弟子期望甚高,这也为后来杨锐进京会试、考中内阁中书,直至成为张最重要的坐京幕僚埋下伏笔。 家兄,或为杨锐长兄聪。杨锐兄弟四人,惟聪与之感情最厚。杨聪(1845~1898),字听彝,精通经籍,博学多才,同治甲子(1864)以优行贡入都,廷试一等二名。 除杨锐一通外,此二册与学术相关通信有周振祎向张之洞致信提及书籍买卖、定字价及刻书之事,涉及书目有《献征录》《太平寰宇记》《九通经》《周益公集》等。黄体芳向张之洞索《江汉炳灵集》与及第试策。《江汉炳灵集》是张之洞于1889年被调署湖广总督时,督学四川、湖北,将科岁考秀才们作的八股,命樊增祥(樊山)选集而成。黄国瑾向张之洞呈瑞乃尔所著论分刻入《格致汇编》。《格致汇编》中瑞乃尔[德]所著为《拟请中国严整武备说》一卷。瑞君于同治九年来中国,为登荣水师教习。是编历言德国武备之精及兵额,以冀中国更改其制。惜当时未尝信从之。《格致汇编》是中国近代最早的以传播科学知识为宗旨的科学杂志,由傅兰雅创办,开创了在当时中国进行科学启蒙、普及的先河,在晚清反响强烈。是信可以看到,在傅兰雅身后,还有黄国瑾与张之洞等人的支持。 涉及政事方面的有陆荣昶向张之洞汇报奉檄掩捕登封地区刀匪、赈济的工作,并为母亲准备由李鸿章(合肥相国)、沈桂芬(吴江相国)等人所作的六十寿联;何金寿向张之洞求示麐公考语并告知竹添井井(即竹添进一郎)来访。 书画方面有吴大澂、汪鸣鸾、锡缜与张之洞金石书画往来;胡义赞向张之洞提及作书用花笺、宣麻纸;论及王叔明山水、桂未谷梅、罗两峰梅真赝;送《蛾木编》一部拟趋教刻;带笺纸四样催印。 张佩纶致张之洞三十一通,有关饮食、身体、睡眠、邀约、邀请张之洞入诗会等日常的交流;与张人骏一同帮助张之洞处理卖房地事宜;与张之洞商议是否需先作一论以纠涪翁对运河之议;收到改琦美人图;作刘墉假字等事。 其他还有王懿荣向张之洞回复其明代福山同乡郭宗皋(康介)的信息,当是学术交流;为所得元押请张之洞赐书并附润色;还有借车、送濮家纯菜等生活细节;李宏谟详细描述了向张之洞送奠敬等。 另有一“名心”款密信提及何璟奏林文明案,并指示“并无屈抑,奏廷寄速结”结案。1864年,林文明借着戴潮春事件的善后处理,为雾峰林家打下了雄厚的财力基础,并透过联姻等方式强化其社会地位,但之后引来的大量官司却给予公家整肃林家的机会,并藉斩杀林文明布下消灭林家的契机。林文明被斩后,后林家展开长达15年的法律控诉。《清实录》载,督察院奏,林母戴氏多次进京控诉,此案迭案经降旨,令该督巡迅速办结。嗣据何璟奏明案情,复论令勒限严行饬辑务获,依限讯结,毋在延迟。1885年在刘铭传协助下最后一次提请燕京伸冤,然而朝廷仍维持原判,此案终告一段落。 下册上款人之一刘恩溥为张之洞四大“坐京”之一,是张之亲戚。本册致刘恩溥亦有涉及政事的信札,如盛昱提及南学甫经招考,向张曜(朗帅)推荐曹君;樊增祥提及扶风捉贼又花钱为其养伤之事等。 谭延闿致陈锐论及《转轮王经》、《醒世因缘》、《海上花》读后感。 本札原藏于刘恩溥之子刘润启处。后这批信札经侯绍仁鉴藏并装订成册。侯氏请姚贵昉、关百益、许钧、宋问梅等人题跋。是册后由易天爵所得,赠予鲁岱。鲁岱继请鲁涤平之弟鲁荡平题跋,并于1969年全册出版。此次出版在同类型出版中时间可以算是非常早了。 刘润启为本批信札上款人之一的仓场侍郎刘恩溥之子,刘润启官豫数十年。这批信札便一直藏在河南,后经侯绍仁装订,侯氏解放前曾师从河南辉县知事、河南督军署及省长公署顾问、书法家郦禾农,向其学习制拓及鉴定知识。 侯氏请开封县志馆馆长许钧题跋,许氏曾在同乡李仲远(咸丰三年进士,由吏科擢府丞,通州典试)处见到过类似的名家的手迹,故对本册予以肯定。题签者中许敬参亦为许钧长子。侯氏还请河南博物馆馆长关百益、宋问梅、郭风惠等人题跋,他们均是在河南活动的鉴藏家,世代交好,或在考据与博物学方面造诣颇深。姚贵昉在开封游历时与侯氏交善,称“予曩时在鄂节署,充文巡捕八载,深悉诸贤哲与刘博泉侍郎以及文襄往来答复手翰,绝非赝伪”。是册后由三十年代任“青岛工商学会”干事、中国科学社社员易天爵于抗战胜利后宦游河南所得,赠予鲁岱。 作者简介:1. 黄彭年(1823~1891),字子寿,号陶楼,晚号更生、遯庵,贵州贵筑(今贵阳)人。道光二十七年进士。官至江苏、湖北布政使。咸同间与其父在籍办团练,参与镇压苗民起义,并游骆秉章幕,掌教保定莲池书院。叶昌炽称其为师。 2. 贺寿慈(1810~1891),字吉甫、云甫,号芗垞,晚号赘叟,又号楚天渔叟,湖北蒲圻(今赤壁市)人。道光二十一年进士,官至工部尚书。工书画,善诗文,尝评庄、骚、陶、杜诸集,老年尤嗜荀子。 3. 周寿昌(1814~1884),字应甫,一字荇农,又号介庵,晚号自庵,室名思益堂。光绪二十五年进士,官内阁学士兼礼部侍郎。诗文书画俱负重名。著《思益堂集》,别有《汉书》、《三国志》注证,名谓《思益堂史学》。 4. 许振祎(1827~1899),字仙屏,江西奉新赤田乡人,咸丰三年(1853),五年入曾国藩幕府,深得曾国藩信赖。同治二年中进士,八年始离开曾幕。任陕甘学政,国史馆、武英殿纂修,河南按察使,江宁布政使,山东河南道总督,广东巡抚。创建味经书院。多有著作。善行楷,谥文敏。 5. 康际清[清],字奉庄,达夫,山西兴县人。庶吉士,擅书,瓯海区五美园曾留其同治戊辰年(1868)摩崖石刻。 6. 黄体芳(1832~1899),字漱兰,号莼隐,浙江里安(今瑞安)人。同治二年进士。初授翰林院编修,后累官至内阁学士、江苏学政、兵部左侍郎。1885年因弹劾李鸿章降职。频频上书言时政得失,纠弹大臣失职,与宝廷、张佩纶、张之洞并称“翰林四谏”。中日甲午战争中,为上书言事者手定奏章。后主讲金陵文正书院,旋参加上海强学会。创办江阴南菁书院。 7. 周家楣(1835~1887),字小棠,江苏宜兴人。咸丰九年进士,入翰林,同治间任礼部郎中,总理各国事务衙门章京,记名御史。累迁至吏部右侍郎。 8. 顾肇熙(1841~1910),字皞民,号缉庭,江苏吴县(今苏州)人,同治三年科举人,官任工部主事、惠陵工程监修,后历任吉林分巡道、陕西凤邠盐法道、按察使衔中国台湾道、中国台湾布政使等,为政不务虚名,主张廉静,与民休息。晚居苏州城南之木渎镇,捐巨资办学,开风气之先。诗宗北宋,书法苏轼。吴大澂至交。 9. 黄贻楫(1832~1895),字远伯,号霁川,泉州承天巷内人。黄宗汉之子。同治十三年(1874)探花,初授翰林院编修、后任馆阁校勘,转任刑部主事,历官湖北候补道,复调礼部主事,入值南书房不久任广东学政,义和团斗争中,黄贻楫力劝朝廷对外宣战,但未被采纳。 10. 李宏谟(1828~?),字禹山,号仲远。河南祥符(今开封)人。咸丰六年(1856)进士,选翰林院庶吉士。散官改兵部主事。同治九年,任顺天同考官。历官至顺天府丞。曾以御史身份给慈禧提议要求她勤政,受皇帝严饬。工书。 11. 杨锐(1857~1898),字叔峤,四川绵竹人,戊戌六君子之一。早年为张之洞重要幕僚,中法战争时促成张之洞启用冯子材,赢得中法战争胜利,捷报传来后代张氏草拟的《广军援桂奏稿》为近代名篇。光绪十五(1889)年考取内阁中书,获章京记名,协编《大清会典》。中日甲午战争时,主张集精兵猛将大举北援,保卫津沽。后发起成立强学会,加入保国会,参加戊戌变法,受陈宝箴推荐,得光绪亲自召见,赏四品卿衔,在军机章京上行走,参与新政,然其见解与康有为多有不同。变法失败后被杀。 12. 王懿荣(1845~1900),字正儒,一字廉生,莲生、濂生,号养潜居士,山东福山人。光绪六年(1880)进士,官至国子监祭酒。工书法、善训诂金石之学,收藏古玺印、古钱币颇丰。于1899年首先发现甲骨刻辞,并断为古代文字,是我国第一代甲骨学家。 13. 黄国瑾(1849~1890),字再同,湖南醴陵人,迁居贵州贵筑。光绪二年进士,选翰林院庶吉士、散馆授编修、国史馆纂修等,后主讲天津问津学院。善诗文,博览群籍,称誉一时。富藏书,家有书楼“训真书屋”“咏雪楼”,藏精品颇多。 14. 曾纪泽(1839~1890),字劼刚,号润民,湖南湘乡人。曾国藩之子。官至户部左侍郎。学贯中西,有《佩文韵来古编》、《说文重文本部考》、《群经说》等,并传于世。 15. 吴观礼(?~1878),字子隽,号圭庵,浙江余杭(今属杭州)人。同治十年进士,授编修,官至陕西候补道。光绪二年四川乡试副主考。著有《圭庵文集》。 16. 胡义赞(1831~1897后),字叔襄,号石查、石槎,自号海云盦主,河南光山人。同治十二年举人。官至海宁知州。工山水,精篆刻。 17. 温忠翰(1835~1889),字味秋、雨林,号鹤皋,山西太谷人。父启封,著有《绿云仙馆诗集》。探花,投编修。任湖北按察使。山水和秦炳文齐名。著有《红叶庵诗文集》、《名翰赏心集》。 18. 何金寿(?~1881),字铁生,湖北武昌人。同治元年进士,榜眼。光绪六年知扬州。工诗文、善书画,兰竹师赵孟頫,风流潇洒,雅韵出尘,山水小景师王翚,清腴之气,不谋而合,题画诗尤妙。 19. 汪鸣銮(1839~1907),字柳门,号郋亭,室名能自强斋、万宜楼,浙江杭州人。同治四年进士。累官吏部侍郎。因反对慈禧太后干政被革职。主讲杭州诂经书院。精小学。夫人为吴大澂之妹。 20. 吴大澂(1835~1902),字清卿,号恒轩、愙斋、白云山樵,江苏苏州人。同治七年(1868)进士,历官广东、湖南巡抚。工山水、花卉,精于金石书法和鉴赏,富收藏。为近代六十名家之一。 21. 张鼎华[清],字延秋,广东番禺人。曾在军机处任职,后入翰林院任编修。学问响誉京师。康有为在与张延秋的交往中,接触到西方资本主义思想和当的改良主义思潮,还称“自友延秋先生,而得博中原文献之传”。 22. 陈宝琛(1848~1935),字伯潜,一字伯泉,号弢庵、陶庵,福建闽侯人。同治七年(1868)进士,授编修。历官江西学政、内阁学士、山西巡抚等,宣统帝(溥仪)师傅、弼徳院顾问大臣。工书法,学黄庭坚,又擅画松。 23. 张人骏(1847~1927),字千里,号安圃,直隶(今河北唐山)人,张佩纶侄,清末政治家。同治七年(1868)进士,授翰林院编修。后历任山东布政使、漕运总督、山西巡抚、河南巡抚、两广总督、两江总督等,在任时守卫了西沙群岛的主权。谥文贞。 24. 陆宝忠(1850~1908),字伯葵,原名尔诚,字易门,江苏太仓人,清末教育家。光绪二年(1876)进士。先后授庶吉士、编修,任湖南督学使,后历任少詹事、内阁学士兼礼部侍郎、兵部右侍郎、顺天学政、管理自京师大学堂、译学馆以下的各省学堂。主张加强职业教育,多设商、农、工、蚕、林学等科目,任礼部尚书。光绪时奉旨离职戒烟,三年乃绝。 25. 许景澄(1845~1900),字竹篔,一作竹筠,浙江嘉兴人。同治七年进士,选庶吉士,授翰林院编修,任总理各国事务衙门大臣、京师大学堂总教习。著述颇丰。义和团时他上书慈禧太后“攻杀使臣,中外皆无成案”,慈禧大为震怒,于同年7月28日在北京将许处死。 26. 冯文蔚(1814~1896),字联堂,号修庵,浙江乌程(今湖州)人。光绪二年(1876)参加礼部会试中式,殿试策对,钦赐一甲第三名进士及第,授翰林院编修。官至内阁学士兼礼部侍郎。工书法,笔意风流倜傥。 27. 杨颐(1824~1899),字子异、蓉圃,晚号蔗农,广东茂名人。同治四年进士。数任乡试、会试考官及奉天、江苏学政。官至兵部左侍郎。 28. 吴祖椿[清],名守。光绪三年(1877)进士,翰林院编修,为《光绪顺天府志》校订,江西饶州府知府。 29. 陆荣昶[清],字耕溪。陆秉枢子。监生,河南候补知县。 30. 袁昶(1846~1900),字爽秋,浙江桐庐人。光绪二年进士。历官江宁布政使、总理各国事务衙门大臣、太常寺卿。同光体浙派诗人代表。直谏反对用义和团排外而被清廷处死,同时赴刑的还有许景澄、徐用仪等四人,史称“庚子五大臣”。《辛丑条约》签订后,清廷为其平反,谥忠节。著有《金陵杂事诗》、《经籍举要》等。 31. 张佩纶(1848~1903),字幼樵,号蒉斋、绳斋等。河北省丰润人,同治十年进士。官至督察院左副都御史。李鸿章婿,张爱玲祖父。 32. 锡缜(1822~1884),原名锡淳,字厚安,号渌石,博尔济吉特氏蒙古人。先祖世居科尔沁兀鲁特地方,天聪六年改隶满洲正蓝旗。其父保恒曾任西安参将、直隶总督等职。咸丰六年进士。由户部郎中授江西督粮道,为驻藏大臣,乞病归。工书,善诗文,著有《退复轩诗文集》七卷等。 33. 盛昱(1850~1900),满洲镶白旗人,清宗室。爱新觉罗氏。字伯希、伯熙、伯羲、伯兮,号韵莳,郁华阁者。光绪三年进士,历官编修、侍讲,侍读,国子监祭酒。满族学者。诗文、金石均负时名。 34. 樊增祥(1846~1931),字嘉父,号云门、樊山、天琴、茗楼,别号天琴居士、茗花春雨词人、樊山居士,室名樊园、天琴楼、双红豆馆等,湖北恩施人。光绪三年(1877)进士。工诗词及骈文。历官陕西江宁布政使、护理两江总督。民国间曾任参政院参政,又兼清史馆事。 35. 恽毓鼎(1861~1918),字薇孙,一作薇荪,号澄斋,晚号抱默、湖滨旧史,大兴(今属北京)人,原籍江苏阳湖。恽光宸孙。光绪十五年进士,官赞善、侍读学士,任会试同考官。又为云峰书院教席。善书法,宗苏东坡。 36. 刘世安(1852~1898),字静皆,汉军镶黄旗人。光绪十五年(1889)探花,授翰林院编修,光绪十七年起历任陕西乡试主考官、顺天乡试同考官、甘肃学政等。擅书,多有刻石。 37. 陆钟岱[清],字天池,光绪十五年(1889)进士,官道员。四川官报书局总办,与恽毓鼎交好。 38. 冯光遹(1837~1901),字仲梓,号幼耕,清阳湖(今江苏常州)人。同治十三年(1874)进士。先后任福建学政,典试湖北,后两任会试同考官,广东雷琼道。历署两广盐运使、广东布政使兼按察使,升陕西按察使,曾署布政使。后因病开缺,退居苏州。共书法,出入颜、欧。曾纂辑《湖北文乡试录》。 39. 李士鉁(1851~1926),字嗣香,李春城次子。与兄士铭为同科举人,光绪三年(1877)进士,为翰林院庶吉士,授编修,转翰林院侍读学士,历充文渊阁校理、武英殿提调、国史馆纂修等。著有《周易注》、《金刚经注释》、《三昧录》等。 40. 郑銮(1782~1853),字子砚,江苏兴化人。郑燮重孙。嘉庆十二年(1807)年举人。嘉庆二十二年(1817)以知县分发广东,道光十三年至十八年任河南鲁山知县,创琴台书院。工书法及诗文。 41. 姜自驺(1850~1908),字芸史,号芝眉,广东阳江县人。光绪十二年进士,授翰林院编修。后辞官返乡。主讲阳江濂溪书院。光绪十一年,与邑绅梁庭楷等创办“书年社”,专门筹划储粮备荒。后辑《蚕桑考实》劝人饲蚕种桑,设阳江学务公所和师范传习所,任42. 翁同龢(1830~1904),字叔平、声甫、讱夫,号瓶庵、松禅、玉圃、瓶笙,江苏常熟人。咸丰六年状元。历任户部尚书、军机大臣、协办大学士。为同治、光绪两代帝师,垂三十年。工诗文,擅画山水、木石、杂画。工书,称同、光间书家第一,名闻于时。 43. 鲁琪光(约1828~1898),字芝友,号黻珊,江西南丰人,清代著名书法家。同治七年(1868)举进士,散馆授编修,旋补陕西道御使,授山东登州知府,并署登莱青道,调补济南知府。文章道德,冠绝一时,尤其擅长书法。 44. 谭延闿(1880~1930),字祖庵、祖安,号畏三,讱斋居士,湖南茶陵人。光绪三十年(1904)进士,授翰林院编修。入民国,曾任国民政府主席、行政院院长等职。工书法,擘窠榜书、蝇头小楷均极精妙,为民国时期书法名家。 鉴藏者简介:鲁岱(1898~1977),字鲁山,号了翁,宁乡人。莫斯科中山大学毕业,后随其叔鲁涤平任少将秘书处长、秘书长等职多年。历迁豫、鄂、湘、滇审计处长,曾兼湖南大学、克强学院教授,当选国大代表。1949赴台。 上款简介:1. 张之洞(1837~1909),字香涛、孝达,号香岩、壶公、无竞居士,河北南皮人。同治二年进士,探花。光绪末年官至军机大臣、体仁阁大学士。创办了自强学堂、三江师范学堂、湖北农务学堂、广雅学院等。为清末洋务派首脑之一。 2. 钱振常(1825~1898),原名福宗,字竾仙,号学吕,原籍浙江吴兴(今属湖州市)。同治六年举人,曾官礼部主事,投中宪大夫。晚年在绍兴龙山书院任山长时,蔡元培从其学;扬州书院山长。钱玄同、钱恂之父。 3. 刘恩溥(?~1908),字博泉,直隶吴桥(今属河北)人。同治四年(1865)进士。选庶吉士,散馆授编修。光绪三年补浙江道监察御史,曾多次参奏失职的地方官吏。九年转贵州道监察御史,主张广外交、辨曲直、固藩篱、保海防,以抵抗法国的侵略。中法战争期间,上疏反对李鸿章屈膝乞和之举,力主先发制人,以战求胜,并献陆海战策多条。后任内阁侍读学士、鸿胪寺卿、仓场侍郎等职。 4. 薛成林[清·道光],字虹如,原籍扬州人,道光年迁入开封,在河工工作。画入改七芗之门,擅长人物、青绿山、花卉、翎毛,又工仕女,世有薛美人之称,虹如之画,书卷盎然,古雅绝伦,乃师改七芗用笔松懈,而虹如笔下谨严,直逼唐长如之室,官至知府,收藏甚富。 5. 薛成荣[清],字小筠,系薛成林之兄。善书,工篆刻,尤精于水晶章。苍然带金石之丽,古意斑然。邓石如之嫡传。 6. 姚礼泰[清],字柽甫,广东番禺人,同治十三年(1874)进士,授庶吉士,散馆后授编修。 7.陈锐(1859~1922),字伯弢,一字伯涛,号袌-碧,湖南武陵县石公桥人。其父春坞曾为谭延闿兄弟塾师。光绪十九年(1893)乡试中举。官至任江苏靖江知县。1915年受谭延闿之聘,出任湖南省长公署政治顾问官。后任政治顾问官兼湖南省教育会会长。1920年归里,修建藏书楼,续编所著诗文。词学与王鹏运、朱孝臧、郑文焯等人齐名。词学理论著作有《袌碧斋集》《袌碧斋箧中书》。 跋者简介:1. 许钧(1878~1959),字平石,号子猷,开封人。清末最后一次科举考试开封府第一名,贡生。任河南通志馆编纂,开封县志馆馆长,兼河南大学教授。精于考据。 2. 关百益(1882~1956),满族,名葆谦,(以字行),号益斋,室名审美堂,河南开封人。清末举人。毕业于京师大学堂师范科。历任京师第三中学堂、第一中学堂、八旗高等学堂、河南省第一师范、第三师范等校校长。抗战前任河南省博物馆馆长,为考古学社社员。擅金石、书、画,画工山水。 3. 宋问梅(1884~1963),原名保蘅,以字行。北洋军阀统治时期在河南国民政府任文职,后为省公安厅科长。解放后在政协工作,长于书画,擅楷书。 4. 郭风惠(1898~1973),又名贵王宣,字麾霆,号堞庐、不息翁,河北河间人。著名学者、诗人、教育家、书画家、爱国民主人士。 5. 鲁荡平(1895~1975),字若衡,湖南宁乡人,鲁涤平之弟。曾任湖南益阳、湘乡等县县长、天津《民国日报》社长、《中央日报》总编辑、北平民国大学校长、国民党五大中央监委常委等职。后去中国台湾,创办《湖南文献季刊》,任“国民大会代表”,湖南同乡会理事长。为南社少数渡台社员之一。 题签者简介:1. 许敬参(1902~1984),字道元,河南开封人,许钧长子。毕业于河南大学国文系,后任河南博物馆古物研究员。上世纪30年代曾参与殷墟的考古发掘工作。曾赴美定居,1980年回国后,任国家文史馆馆员。工书画,书精甲骨、魏碑,画擅山水。著有《契文卜王释例》《戬寿堂殷墟文字考释补正》《铁云藏龟遗文补正》等。 2. 姚贵昉[清末民国],前清为官,鼎革后从商专营碑帖,民国间著名碑贾。精墨拓,善鉴藏。许多重要文物的流转均与他有关,其女,字湘云,亦精拓墨,父女二人见载于罗振玉《石交录》。

本拍卖会推荐拍品

-

李流芳 致郑允騋 用自制笺纸书秋爽帖

李流芳 致郑允騋 用自制笺纸书秋爽帖 -

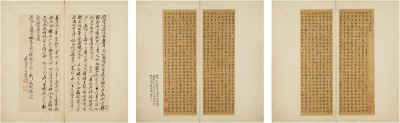

文震亨 别后帖·新岁帖·一扇帖

文震亨 别后帖·新岁帖·一扇帖 -

董其昌 致四子董祖京授业老师信札

董其昌 致四子董祖京授业老师信札 -

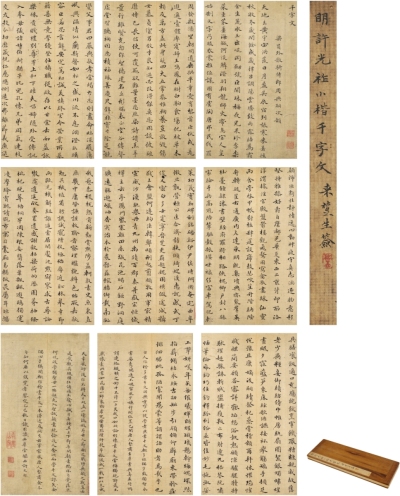

陈继儒 等跋、沈绍文 书 楷书古文册

陈继儒 等跋、沈绍文 书 楷书古文册 -

陈继儒 有关董其昌等与友人雅会的信札长卷

陈继儒 有关董其昌等与友人雅会的信札长卷 -

许光祚 楷书 千字文册

许光祚 楷书 千字文册 -

王 宠 书,黄 易 、 吴 履 跋 小楷临欧阳询九成宫碑

王 宠 书,黄 易 、 吴 履 跋 小楷临欧阳询九成宫碑 -

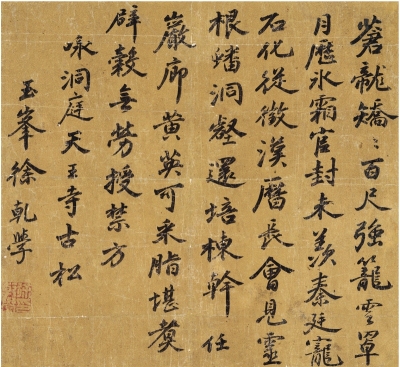

徐乾学 行书 七言诗

徐乾学 行书 七言诗 -

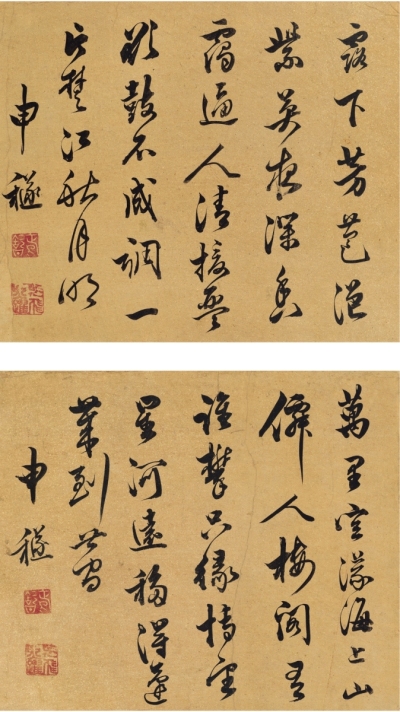

申 穟 行书 七言诗二首

申 穟 行书 七言诗二首 -

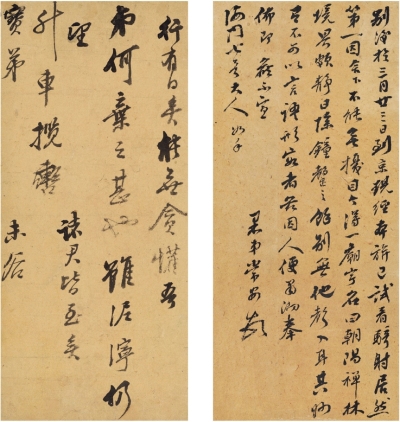

张元始 草书 五言诗

张元始 草书 五言诗 -

纳兰常安 信札二通

纳兰常安 信札二通 -

宋 荦、宋 炌、宋 筠、宋 、宋吉金、宋韦金 等 宋氏全家信札卷

宋 荦、宋 炌、宋 筠、宋 、宋吉金、宋韦金 等 宋氏全家信札卷 -

李世倬、永 忠、方 泰、成 桂 等 信札诗稿册

李世倬、永 忠、方 泰、成 桂 等 信札诗稿册 -

张廷玉、钱陈群、汪应铨 信札册

张廷玉、钱陈群、汪应铨 信札册 -

姚 鼐 通篇批阅,陈用光 作 太乙舟时文稿

姚 鼐 通篇批阅,陈用光 作 太乙舟时文稿 -

韩是升 致韩崶、韩崧家书册

韩是升 致韩崶、韩崧家书册 -

陈 铣 信札册

陈 铣 信札册 -

阮 元 行书 长芦庵记

阮 元 行书 长芦庵记 -

陈鸿寿 致印人汤礼祥信札

陈鸿寿 致印人汤礼祥信札 -

陈鸿寿 致印人黄埙长信

陈鸿寿 致印人黄埙长信 -

“清中期四大书家”翁方纲 致钱泳等信札五通

“清中期四大书家”翁方纲 致钱泳等信札五通 -

毛 怀、顾 莼、许乃普、郭尚先、叶绍楏、黄燡照、严乔年 乾嘉学者信札八通

毛 怀、顾 莼、许乃普、郭尚先、叶绍楏、黄燡照、严乔年 乾嘉学者信札八通 -

阮 元、张 詧、刘溎年 等 诗文信札册

阮 元、张 詧、刘溎年 等 诗文信札册 -

刘 墉 致五兄家书册

刘 墉 致五兄家书册 -

陆润庠 致妹婿曹元鼎家书册

陆润庠 致妹婿曹元鼎家书册 -

沈树镛 致吴大澂有关碑帖书画交易等信札十五通

沈树镛 致吴大澂有关碑帖书画交易等信札十五通 -

潘祖荫 致吴大澂提及赵之谦、李鸿章、翁同龢等信札八通

潘祖荫 致吴大澂提及赵之谦、李鸿章、翁同龢等信札八通 -

汪鸣銮 致吴大澂有关小学文字信札十通

汪鸣銮 致吴大澂有关小学文字信札十通 -

彭祖贤 致吴大澂、吴大衡信札十九通

彭祖贤 致吴大澂、吴大衡信札十九通 -

曾国藩 致李鸿章有关太平天国的重要长信

曾国藩 致李鸿章有关太平天国的重要长信

本拍卖会其他拍卖专场

- 中国历代钱币专场(326)

- 古籍善本 · 金石碑帖专场(212)

- 中外陈年名酒及滋补佳品专场(125)

- 文房清玩 · 近现代名家篆刻专场(228)

- 文房清玩 · 历代名砚暨古墨专场(135)

- 中外名人手迹暨小孤桐轩旧藏专场(192)

- 几道家珍 · 严复家书手迹专场(25)

- 中国书画古代作品暨明清信札手迹专场(410)

- 现当代油画雕塑专场(156)

- 中国古代玉器及当代名家玉雕专场(200)

- 华藏宝相 · 历代佛教艺术专场(98)

- 中国历代瓷器专场(386)

- 江南心境 · 西泠印社首届文房瓷器专场(49)

- 中国历代紫砂器物暨茶文化专场(176)

- 中国书画近现代名家作品专场(189)

- 西泠印社部分社员作品专场(48)

- 中国书画近现代同一上款作品专场(107)

- 中国书画扇画作品专场(65)

- 中国名家漫画 · 插图连环画专场(171)

- 东方瑞丽 · 珠宝翡翠专场(168)

- 萃古熙今 · 文房古玩专场(210)

- 凝萃聚珍 · 重要藏家精选历代瓷玉专场(84)

- 文房清玩 · 古玩杂件专场(227)

- 西方古物专场(140)

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号