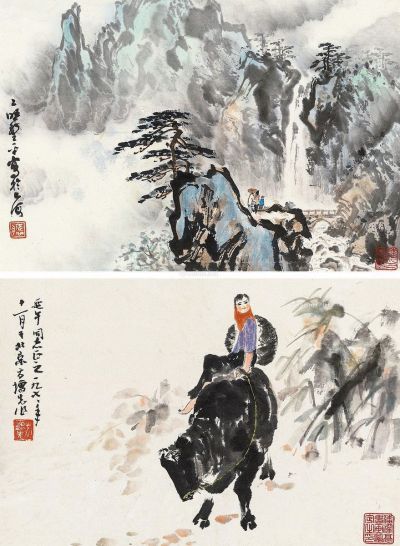

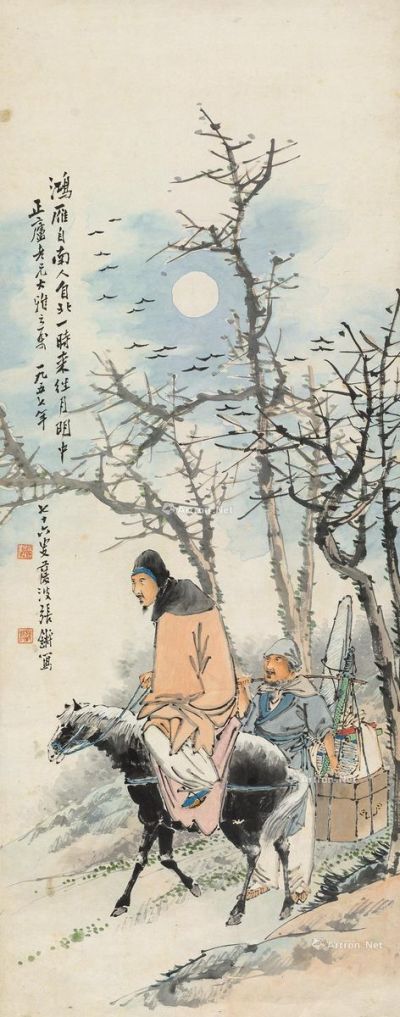

图录号/艺术家:

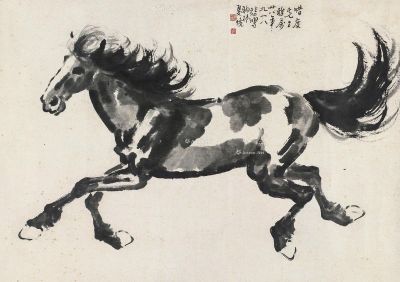

刘海粟 风雨暮归图

图录号:91

拍卖信息

- 拍品名称:

- 刘海粟 风雨暮归图

- 图录号:

- 91

- 年代:

- 艺术家:

- 刘海粟

- 材质:

- 立轴 设色纸本

- 作品分类:

- 尺寸:

- 128×67.5cm

- 估价:

- 开通VIP查看价格

- 成交价:

- RMB:开通VIP查看价格

- 拍卖公司:

- 福建东南

- 拍卖会名称:

- 2017秋季艺术品拍卖会

- 专场名称:

- 翰墨集珍·中国书画专场

- 拍卖时间:

- 2017年10月28日-29日

- 备注:

- 声 明:

- 题识:泼墨狂扫风雨快,笔所未到气已吞。效夏禹玉,庚戌冬至前五日寄。维和先生博教,刘海粟。钤印:刘海粟印(白)、清白传家(朱)刘海粟(1896-1994),字季芳,号海翁,别署静远老人、游天阁主,江苏常州人。工书画、诗文。历任南京艺术学院院长,名誉院长,教授。上海美协名誉主席,中国书法家协会名誉理事,出版有《刘海粟画集》多种。泼墨狂扫风雨快,笔所未到气正吞—刘海粟《风雨暮归图》赏析刘海粟是我国现代的绘画大家,也是重要的美术教育家,早年留学欧洲的经历使得刘海粟善于将西方绘画中的强烈色彩和简练线条运用到中国传统绘画当中,自成一派全新面目。然而,刘海粟对于中国传统绘画却绝非全然摒弃,他曾经说:“对古人下功夫,不为古人所囿,汲取古人精英,还要打破古人的窠臼,以自成其个性发挥的创造。从古人,从造化出的妙境,仍须借笔墨以达到。”这幅《风雨暮归图》即是他对于中国南宋山水的融合与创新,观之极有韵味。画面上半部分以迅疾而宽阔的湿笔,斜扫过画面,又以湿墨点染出隐约的远山与树木,令画面顿时有了风雨交加、雾气翻腾的撼人气势。在画面的下半部分,画家在近景布置高大的山石,以浓墨勾边,又以浓淡相间的湿笔皴染,自然结合过渡,这样的“拖泥带水皴”营造出了山石被雨水打湿的润泽质感,可谓生动。山石上,几株挂满了藤萝的高树紧紧地“抓住”山石,树叶、枝条以及藤萝在风雨中斜向飘动,画面墨气淋漓,笔墨苍古而点染随意,略微松散的笔法令树木极富“风雨飘摇”的动势,与稳定的山石形成动静分明的对比,又与上方的雨雾相呼应。树下,正有顶风撑伞的行人匆匆走过板桥,朝一座山亭赶去,而亭中正有避雨之人正凭栏眺望这“千山雨过、万木风声”的景致。整件作品笔法生动潇洒,淋漓湿润,将山雨空蒙、云雾骤涌之景象描绘得尤为动人。刘海粟自题曰:“泼墨狂扫风雨快,笔所未到气正吞。效夏禹玉庚戌冬至前五日寄维和先生。”从“庚戌冬至前五日”可知,此画为1970年刘海粟七十四岁是所创作,这正是刘海粟绘画的成熟时期。其中“泼墨狂扫风雨快,笔所未到气正吞。”二句或化自苏轼《王维吴道子画》:“当其下手风雨快,笔所未到气已吞。”刘海粟格外喜爱苏轼此二句,曾经于《散花坞》一文中写道:“画家作品,矜多炫少,技巧而已;胸襟气度,实为第一要点。数十年来亲身感受,益信其非妄也。东坡云:‘当其下乎风雨快,笔所未到气已吞。’山谷云:‘笔端那得此,千里在胸中。’此种境界,断非俗笔所能达到。”于《风雨暮归图》中题此,可见画家本人对于此作亦颇为得意。刘海粟又提到此作“效夏禹玉”,即仿效南宋著名画家夏圭,从笔墨上看,拖泥带水皴的运用、略微松散的笔法正是夏圭的秀逸气质,摇动的树木也有夏圭《风云行舟图》的韵味,斜扫出的雨雾则更似戴进的《风雨归舟图》;而从构图上看,取斜对角的一半进行布置经营,左上方则大面积地空白,也颇有“夏半边”的构图韵致。刘海粟于《中国画的继承与创新》中论述他对于中国画的体悟,写道:“中国画表现大自然,尺幅之中表现千岩万壑……空白处就是天,就是水,就是云,主要的东西尽量画出来,其余的不必顾及,要省略……形式单纯,意思深刻,是中国画的基本精神……线条的美,我们要求它要有力量,要有音乐的韵律感。至于用墨着重表现面的功夫,也要有韵律感。所谓墨分五色,就是要以单纯的黑白深浅来表现非常复杂的自然。”这幅《风雨暮归图》,正是刘海粟对于中国传统绘画体悟之后融于笔墨画面的体现。

本拍卖会推荐拍品

本拍卖会其他拍卖专场

- 凤山雅集·寿山石雕精品专场(34)

- 古质今妍·当代漆艺专场(26)

- 石韵清玩·寿山石雕精品专场(205)

- 乘物游心·文房清供专场(26)

- 瓷艺犹珍·仿古瓷器专场(36)

- 华彩瓷韵·当代学院派瓷艺专场(37)

- 补天遗珍·寿山石雕珍品夜场(35)

- 翰墨集珍·中国书画专场(146)

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号