图录号/艺术家:

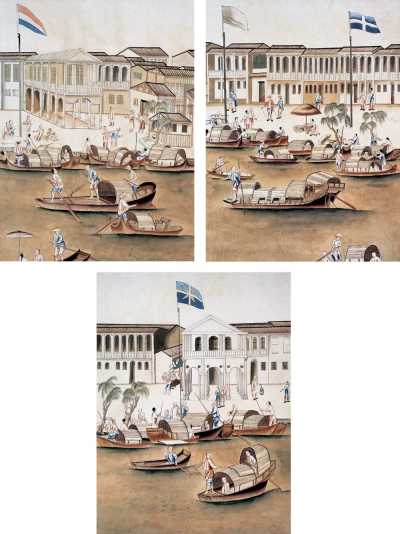

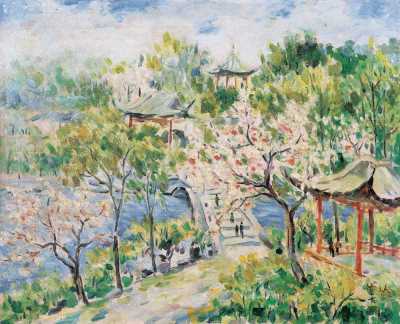

佚名 清 广州十三洋行

图录号:1903

拍卖信息

- 拍品名称:

- 佚名 清 广州十三洋行

- 图录号:

- 1903

- 年代:

- 艺术家:

- 佚名

- 材质:

- 油彩布面

- 作品分类:

- 尺寸:

- 49×60cm

- 估价:

- 开通VIP查看价格

- 成交价:

- RMB:开通VIP查看价格

- 拍卖公司:

- 北京翰海

- 拍卖会名称:

- 北京翰海 2005秋季拍卖会

- 专场名称:

- 油画雕塑 总成交额:8451.63万元 成交率:86%

- 拍卖时间:

- 2005年12月10日

- 备注:

- 声 明:

- 中国早期油画,事实上都是中国画家的西画试验。此作最能代表这个时代的油画特征,画的是广州十三洋行,广州十三洋行是清朝中国对外贸易区,位於今天东至仁济路,西至衫木栏路,南至珠江岸边,北至十三行路的一片地区。十三洋行形成於清初,当时清政府实行闭关锁国政策,禁止对外贸易。但是,各国每次到中国朝贡,除带来给皇帝贡品外还带来大量的货物,朝贡的船只到了广州后,贡使奉表进京朝贡,而其它货物则就地贩卖,然后“其船置办国需随汛回国”。这就形成了清初十三行对外贸易的起源。康熙二十四年(1685年),清政府允许发展对外贸易,指定广州、漳州、宁波、云台山四个地方为通商口岸。但到了乾隆二十四年(1759年),清政府又限定只开放广州一地通商口岸。直至到第二次鸦片战争的1856年期间被烧毁,十三行经历了一百七十多年的历史。清政府在对外贸易中,设置了行商和粤海关,总揽对外贸易、承保缴纳外商船货关税,并负责转达官府与外商一切交涉。所谓行商,也叫官商,由官方指定商人充当对外贸易的经纪,每人每年交纳四万二千两白银,就可取得包揽对外贸易的特权。外国商人到广州之后,他们的买卖只能够由清政府特许的行商负责,外国商人在广州的起居行动亦要由行商负责,他们在广州时亦只能在行商修建的“夷馆”中居住。十三行的称谓是在康熙年间开始的,当时中国的行商,在城外西南处建起了丹麦、西班牙、法国、章官、美国、宝顺、帝国、瑞典、旧英国、炒炒、新英国、荷兰、小溪等十三间“夷馆”专租给外国商人居住,故称十三洋行。十三行对早期中国对外贸易以及西方文化对中国的影响有着十分重要的地位。所列出的油画都是反映当时十三行状况的历史图卷。据资料介绍,当时十三行范围附近有30个专门绘制外销画的画室,这些作品都是为适应外国人的需要而出现的以广东风貌为主题的外销画,而其中不少是反映当时十三行风貌的油画。

本拍卖会推荐拍品

-

佚名 清末 维多利亚港

佚名 清末 维多利亚港 -

佚名 民国初年 仕女画

佚名 民国初年 仕女画 -

佚名 清 广州十三洋行

佚名 清 广州十三洋行 -

颜文樑 约60年代 天鹅湖

颜文樑 约60年代 天鹅湖 -

胡善余 约80年代晚期 水果与古罈

胡善余 约80年代晚期 水果与古罈 -

胡善余 约70年代末 敦煌纪游

胡善余 约70年代末 敦煌纪游 -

倪贻德 1958年作 北京北海公园

倪贻德 1958年作 北京北海公园 -

林达川 70年代 鼓浪屿

林达川 70年代 鼓浪屿 -

梁鼎铭 50年代初 右江风景

梁鼎铭 50年代初 右江风景 -

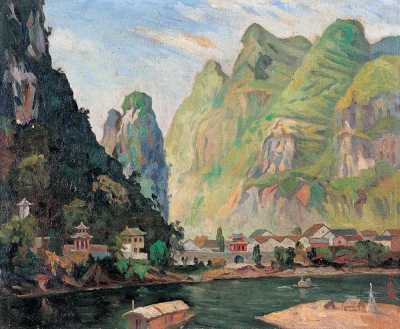

涂克 1958年作 铜锣鼓—江独舟山

涂克 1958年作 铜锣鼓—江独舟山 -

颜文樑 约40年代 夕阳雪景

颜文樑 约40年代 夕阳雪景 -

颜文樑 约80年代初 花季

颜文樑 约80年代初 花季 -

庞薰琹 约60年代末 鸡冠花

庞薰琹 约60年代末 鸡冠花 -

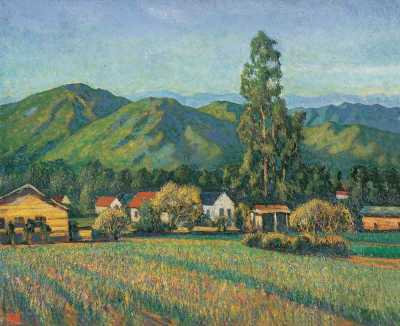

余本 1939年作 花圃

余本 1939年作 花圃 -

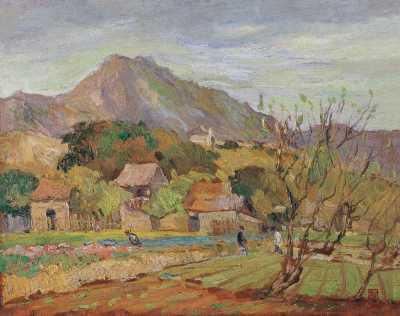

余本 1950年作 家乡山水

余本 1950年作 家乡山水 -

冯钢百 1962年作 双鱼静物

冯钢百 1962年作 双鱼静物 -

卫天霖 1959年作 锦簇

卫天霖 1959年作 锦簇 -

胡善余 西湖

胡善余 西湖 -

胡善余 1990年作 瓶花与桃

胡善余 1990年作 瓶花与桃 -

吴作人 1955年作 裸女

吴作人 1955年作 裸女 -

吴作人 1940年作 玫瑰与金鱼

吴作人 1940年作 玫瑰与金鱼 -

吕斯百 约60年代初 石膏像与瓶花

吕斯百 约60年代初 石膏像与瓶花 -

林风眠 1935年作 荷塘白鹭

林风眠 1935年作 荷塘白鹭 -

林风眠 1936年作 西湖

林风眠 1936年作 西湖 -

林风眠 50年代末~60年代初 渔夫

林风眠 50年代末~60年代初 渔夫 -

沙耆 1993年作 山乡

沙耆 1993年作 山乡 -

沙耆 瓶花

沙耆 瓶花 -

关良 1931年作 江岸

关良 1931年作 江岸 -

关良 1965年作 静物

关良 1965年作 静物 -

陈澄波 1930年作 苏州盘门瑞光塔

陈澄波 1930年作 苏州盘门瑞光塔

本拍卖会其他拍卖专场

- 古董珍玩 总成交额:16200.14万元 成交率:68%(538)

- 中国北京国际美术双年展作品 总成交额:1275.45万元 成交率:66% (60)

- 中国书画(近现代)一 总成交额:1558.04万元 成交率:50% (131)

- 中国书画(近现代)二 总成交额:7007.297万元 成交率:65% (598)

- 中国书画(古代) 总成交额:5322.68万元 成交率:50% (258)

- 中国当代名家绘画及四屏 总成交额:4205.96万元 成交率:89% (258)

- 油画雕塑 总成交额:8451.63万元 成交率:86% (230)

- 古籍善本 总成交额:940.258万元 成交率:59% (163)

- 琅石轩藏玉器 总成交额:539.935万元 成交率:62% (129)

- 鼻烟壶 总成交额:1233.54万元 成交率:63% (200)

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号