图录号/艺术家:

宋徽宗 写生珍禽图 手卷

图录号:1336

拍卖信息

- 拍品名称:

- 宋徽宗 写生珍禽图 手卷

- 图录号:

- 1336

- 年代:

- --

- 艺术家:

- 宋徽宗

- 材质:

- 水墨纸本

- 作品分类:

- 尺寸:

- 27.5×525cm

- 起拍价:

- 开通VIP查看价格

- 成交价:

- RMB:开通VIP查看价格

- 拍卖公司:

- 北京保利

- 拍卖会名称:

- 2009春季拍卖会

- 专场名称:

- 中国绘画艺术夜场

- 拍卖时间:

- 备注:

- 声 明:

- 宋代—清代著录: (一)宋 邓椿(12世纪中期)著《画继》(卷八),第107页,人民美术出版社,1963。 (二)宋 佚名 (13世纪)《南宋馆阁录续录》,第179页,中华书局出版,1998。 (三)清 安岐(1683-1742)着《墨缘汇观·名画续录》,第273页,江苏美术出版社,1992。 (四)《秘殿珠林石渠宝笈汇编(二) · 石渠宝笈初篇》第770-771页,北京出版社,2003。 卷首为明代杏色提花纹锦,签条为清儒臣书写:宋徽宗写生珍禽卷。印文: 宋代玺印(五)方:政和、宣和,及双螭玺(十一次,分钤于每段合缝处)最末一段较短,纸边有 残印小半方,据其印色,应与上列诸印同时,而其尺寸则与传世之徽宗“御书”长方印相同。清代乾隆皇帝题跋及御玺:乾隆玺印共二十一方及题跋十二句分列于十二段之中: (一) 杏苑春声 (27.5×43.5cm)。印文:乾隆宸翰、几暇临池 (二) 熏风鸟语 (27.5×43.5cm)。印文:翌太和 (三) 檐卜栖禽 (27.5×44.2cm)。印文:中和、染翰 (四) 蕣花笑日 (27.5×43.8cm)。印文:乾隆宸翰 (五) 碧玉双栖 (27.5×43.8cm)。印文:墨云 (六) 淇园风暖 (27.5×43.8cm)。印文:浴德、漱芳润 (七) 白头高节 (27.5×43.9cm)。印文:絜矩、涵虚朗鉴 (八) 翠筱喧晴 (27.5×44cm)。印文:研露 (九) 疏枝唤雨 (27.5×44cm)。印文:席上珍、比德、朗润 (十) 古翠娇红 (27.5×43.9cm)。印文:会心不远 (十一) 原上和鸣 (27.5×44.2cm)。铃印:乐天、惟精惟一 (十二) 乐意相关 (27.5×38.5cm)。印文:干、隆、几暇临池乾隆收藏玺印七方:乾隆御览之宝、三希堂精鉴玺、宜子孙、古希天子、乾隆鉴赏、石渠宝笈、重华宫鉴藏宝嘉庆收藏玺印一方:嘉庆御览之宝清代收藏家收藏印鉴:梁清标(1620-1691)藏印一方:梁清标印梁清寯(17世纪)藏印四方:梁清寯印、梁清寯印、常山世家、玄映斋藏安岐(1683-1742年后)藏印十四方:安氏仪周书画之章(共十二次,其中十一次钤于每页合缝)、朝鲜人、安歧之印 水墨写生花鸟共十二段,装裱为长卷。来源:此作品由尤伦斯夫妇收藏至今。展览:“游艺——比利时尤伦斯夫妇藏重要中国绘画展”,保利艺术博物馆主办,2009年4月8日—26日注:委托竞投此件拍品,请与我公司书画部联系。电话:010-64082173,010-64082181现代着录及研究论述:(一)于非闇(1888-1959)临《墨竹双禽图》题识:“右宋宣和写生珍禽卷,白纸十二接,每接缝上押双龙方玺,前有政宣二玺,末纸特短,有大印已被割去,无款,无明以上印记,前后有梁蕉林,安麓邨收藏,乾隆九玺灿然,每图各有御题,《墨缘汇观》、《石渠宝笈》著录,画法生动,鸟之喙爪,竹之枝叶,非宋以后人所能仿佛,当为徽宋得意之品,不须疑也。壬午(1942)五月以佳楮对临此卷,自谓不特形似也,得者其宝之(图版见香港苏富比2008年10月6日中国书画专场拍卖图录,第1058号拍品)。” (二)朱省斋(20世纪)编《中国书画》第一集,第11至16页图版,十二段全,香港中国书画出版社,1961。(三)朱省斋(20世纪)编《海外所见中国名画录》第13页:“(宋徽宗写生珍禽图卷)此卷笔墨与格局,与友人旧藏之《四禽图卷》,殆相仿佛,不仅确系真迹,且出自道君亲笔。断无疑也。”香港1958出版。(四)张珩(1915-1963)著《木雁斋书画鉴赏笔记—绘画四》(原稿成于60年代),第72—73页:《宋徽宗四禽图卷》评注:“此卷乃徽宗亲笔,画法与《写生珍禽图》同”,1999年文物出版社影印出版。(五)谢稚柳(1910-1997)编《宋徽宗赵佶全集》,上海人民美术出版社1989年版,作品第十一号,第48至53页图版,十二段全。同书第2页(序论):“《图绘宝鉴》记:赵佶‘尤擅墨花石,作墨竹紧细不分浓淡,一色焦墨,丛密处微露白道,自成一家,不蹈袭古人轨辙。’现在传世赵佶的墨笔花鸟,除《枇杷山鸟》而外,尚有《四禽图卷》、《写生珍禽图卷》。《四禽图》为四段,《写生珍禽图》有十二段。其中有竹的《四禽图》有一段,《写生珍禽图》有四段,都是撇出的形体,全用焦墨,不分浓淡,竹叶的交加处,都空一白道,使两叶错杂不相混。正是如《图绘宝鉴》所说的‘密处微露白道’……。《南宋馆阁录续录》记:写生墨画十七幅,宣和乙巳仲春赐周淮,十六字。可能《四禽图卷》,抑《写生珍禽图卷》,正是赐周淮十七幅中所散失。两者笔墨一致,情调一致,显然是同一时期所作。宣和乙巳(1125年)为宣和七年,时赵佶四十四岁,明年丙午,即为钦宗靖康元年。是《四禽图卷》、《写生珍禽图卷》或并为赵佶被掳前二年之笔,亦显示其风调与其中期之作有所不同。又同书第5页:《四禽图》、《写生珍禽图》即从它的风貌而言,已是他后期之作了。(六)谢稚柳(1910-1997)著《鉴馀杂稿》,上海人民美术出版社1996年版,第242页《宋徽宗赵佶全集序》内容与上同。(七)徐邦达(1911年生)著《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画的考辨》,《故宫博物院院刊》,文物出版社出版,第64页:“一些粗简画如墨笔写生的《珍禽图》(即《花鸟写生卷》)、《四禽图》,以及淡设色的《柳鸦图》、《竹禽图》等等,应该是亲笔作品。”1979年第一期。第65页:“《写生珍禽图》卷(即《花鸟写生卷》),《墨缘汇观续录》、《石渠宝笈初编》卷二四着录,《中国书画》第一集(香港版)影印,今在国外。” 第65至66页:“《写生珍禽图》卷及《四禽图》卷,其用笔比《竹禽图》等苍逸流动些,但还有相通的地方.很有可能是他较晚期的亲笔作品。又二卷中所画墨竹正如《图绘宝鉴》卷三《赵佶传》中所说的:‘紧细不分,浓淡一色,焦墨丛密处微露白道,自成一家,不蹈袭古人轨辙。”……因“十二禽”没有“绍兴”押缝印,至少是一套中的东西,如对卷等等。(八)徐邦达(1911年生)著《古书画伪讹考辨》,江苏古籍出版社1984年版,上卷文字部分第223页:“画史中说他尤善墨花石,作墨竹紧细,不分浓淡,一色焦墨,严密处微露白道,自成一家,不蹈袭古人轨辙。现在看到他的几种水墨画,《写生珍禽图》、《四禽图》等正是如此画法,自与一般院体画不同。” 作者简介:宋徽宗赵佶(1082-1135),北宋第八代皇帝,宋神宗第十一子,初封端王。其兄哲宗崩于元符三年 (1100),因为无子,乃由赵佶继位,时仅十九岁。他在位共二十五年(1100-1125),先后建元六次:建中靖国、崇宁、大观、政和、重和、宣和。他怠于政治,重用蔡京、王黻等人,横征暴敛。骄奢淫逸;他崇信道教,自称道君皇帝。由于宋朝政治腐败,军事无能,内忧外患不断。内激起方腊、宋江等农民起义,外引来金兵灭辽后南下攻宋。“靖康之变”(宣和七年,1125),金兵分两路进攻汴京,徽宗仓惶让位于其子赵桓(钦宗),自称太上皇。靖康二年(1127),徽宗、钦宗及其后妃、赵氏宗族等三千多人,被金人掳去,北宋的统治政权完结。至高宗绍兴六年,赵佶病死五国城(今黑龙江省依兰),享年五十四岁。作为皇帝,徽宗的政治生涯灰暗而短促,但作为艺术家,徽宗确是中国2000多年封建历史,346位皇帝中最赋艺术气质,最才华横溢者。无论诗词、音乐、戏曲、书画都有广泛爱好,尤其书画方面,才艺最高。除个人的艺术追求以外,他还扩充宫廷画院,提高画家地位、待遇。使宫廷画院人才济济,如李唐、张择端、王希孟、苏汉臣都是千古称颂的大画家。对两宋书画艺术的繁荣、发展作出贡献。每有书载,必赞叹他精深的艺术造诣。在书法上,他自创“瘦金体”,于书法史上独树一帜,成为历代楷模;在绘画上,他能山水、人物,尤擅花鸟,他勤于创作,善于写生,不但要得物之“形”,还要合物之“理”,即合乎生物的自然现象。南宋邓椿《画继》中记:“徽宗皇帝,天纵将圣,艺精于神……万几馀暇,别无他好,惟好画耳……笔墨天成,妙体众形,兼备六法,独于翎毛,尤为注意,多以生漆点睛,隐然豆许,高出纸素,几欲活动,众史莫能也。”他在花鸟画上的成就受到历代品评者极高的赞誉,更是历代皇帝所不可比拟的。??徽宗最擅者即写生花鸟,这是与他的艺术情趣和所处时代密不可分的。唐至五代时期是中国花鸟画兴起和发展的关键时期。当初蜀之黄筌、南唐之徐熙是花鸟画两大主力,时代的风尚均出于此。黄筌的画妙在傅色,“用笔极新细,殆不见墨迹,但以轻色染成,谓之写生”, 徐熙则“落墨为格”,“神气迥出,别有生动之意”,两家各有千秋,所谓“黄家富贵,徐熙野逸”,他们对后代花鸟画都产生巨大影响,尤其是黄筌工致富丽的画风主宰了宋代画院的花鸟画风格。其后,崔白将生动自然的气息带入画院。崔白构思新巧,工中带写,讲究写实的作风,以及徐熙的“野逸”情趣都感染着徽宗赵佶,使其花鸟画形成强调观察生活,追求意境,描绘入微,典雅生动的特致,徽宗亦在画史上成为花鸟画承上启下的重要画家。收藏家简介:梁清标(1620-1691)字玉林、蕉林、棠村,号苍岩,直隶正定人。明崇祯十六年(1643)进士,降李自成。顺治初授编修,迁礼部右侍郎,官至保和殿大学士,卒于康熙二十年(1681),年七十。梁氏工小行书,所作诗清峭工丽,有《蕉林诗集》。所藏书画甲于天下,且多传世名迹,如孙过亭《书谱》、范宽《溪山行旅图》、李公麟《临韦偃放牧图》、宋徽宗《雪江归棹图》、宋高宗书《嵇康养生论》等,不胜枚举。刻有《秋碧堂法帖》。梁清(17世纪)生卒年不详,应为梁清标兄或弟。美国纽约大都会博物馆有顾洛阜氏旧藏之赵孟俯行草书《右军四事卷》,亦钤“梁清印”、“玄映斋藏”两印,与此卷上所钤三印中之两印完全相同。安岐(1683-1742年后)字仪周,号麓村,又号松泉老人。朝鲜人,父安图,从贡使入朝后留居中土,入旗籍,为纳兰明珠家仆。世为盐商,家巨富。安岐乃其少子,年轻时即与当时之文人画家相结纳。翁同龢旧藏有王翚及焦秉贞合作之《安麓村像卷》(《艺苑掇英》第34期),又美国克里夫兰美术馆(Cleveland Museum of Art)藏有王翚、徐洛、杨晋合作之《麓村高逸》图轴,皆为安岐之造像。《麓村高逸》图作于1715年,时王翚已八十四岁,名满天下,安岐才三十三岁,其得前辈垂注若此。安岐学问弘通,精鉴赏,富收藏,其书斋名古香书屋,贮商周秦汉青铜宝器,书画则多为项元汴、梁清标等旧藏名迹。着《墨缘汇观》,对所藏书画,详加考订,在艺术史上有极高的价值。宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画的考辨(节选)徐邦达具名赵佶的画,面目很多,基本上可以分为比较粗简拙朴和极为精细工丽的两种。比较简朴的一种,大都是水墨或淡设色的花鸟;极为工丽的,则花鸟以外还有人物、山水等,而以大设色为多。同时,不但工、拙不同的作品形式不一样,就是同样是工丽的作品,也有各种不同的面貌。一个人的书画,从早期到晚期,其形式当然会起些变化,不会永远千篇一律。但一般的讲,工与拙的界限是不可调和逾越,哪能象赵佶绘画那样忽拙忽工,各色兼备,全无相通之处的道理?因此,我们认为这些作品不可能出于一人之手,其中必然有一部分是非亲笔画(而且还不止出于一人手笔)。经深入考订鉴辨,以文献印证实物,我们果然发现:他传世的非亲笔画的数量远远超过他的亲笔画。如果有人把他的非亲笔画作为鉴定他的“真迹”的标准,那就会对赵佶绘画艺术的评论永远不得其正。这一部分工丽画,既然根据文献和实物印证它们并非赵佶亲笔之作,剩下来的就只有那些较简拙的花鸟画,而且以墨笔为多的,是否可以说这些是赵氏的亲笔呢?我以为是可以的。明万历初孙凤(一位装裱匠)着《书画抄》下卷,记徽宗赵佶画《荷鹭惊鱼图》一卷,后有南宋邓杞跋云:“右《荷鹭惊鱼图》,徽宗皇帝御笔。向大父枢密(邓询武)位政府日,侍宴紫宸,酒酣乐作,上乃声其庆会之意,发为乐章,以赐臣下,即席亲洒此图,专以宠锡。自大父枢密暨先考侍郎(邓雍)传杞三世,一百祀矣。鹭鱼云墨,浑然天成,脱去凡格,浓淡约略如生,精神溢纸,若傅丹青,曲尽其妙,得江南落墨写生之真韵。” 依此类推,其它一些粗简画如墨笔写生的《珍禽图》(即《花鸟写生》卷)、《四禽图》,以及淡设色的《柳鸦图》、《竹禽图》等等,应当也都是亲笔作品。现在一一详录如下: 一、《柳鸦图》卷,(按此图原为《柳鸦》、《芦雁》二图合卷,因《芦雁图》连带“”押都是橅本,故不论)。此图短幅无款,右下角钤朱文长圆“宣和中秘”—印。印色不太浓,和李公麟《牧放图》卷上所钤印文印色相同,应为真印。画以水墨为主,略加淡色。作坡上老柳,干古,枝疏,上下栖白头鸟四只,鸟身墨涂,羽留白线为界;坡上凤尾草数茎,又杂草作偃服势,笔法古劲拙厚,风格特异,鸟身浓墨,黝黑如漆,微露青光,极为罕见。二、《竹禽图》卷,此图草和崖石的用笔比较拙朴凝重,同《柳鸦图》极相象,可以看出二者定是一人所作。三、《枇把山鸟图》纨扇页,用墨带勾带渍,工而不太细致,且亦略带简拙,画法接近《柳鸦图》、《竹禽图》。以上三种画法最为接近,大都工中带拙,但又不是完全的“利家”——外行画。从画法比较相象来看,可能是同一时期所作。四、《池塘秋晚图》卷(即《荷鹭惊鱼图》卷)。从画的构图看,末后已裁截不全。笔法朴拙而略带放逸,苹叶画成侧立的样子,完全不合情理。五、《写生珍禽图》卷(即《花鸟写生》卷)。《墨缘汇观续录》、《石渠宝笈初编》卷二四着录。《中国书画》第一集(香港版)影印。今在国外。六、《四禽图》卷,《石渠宝笈初编》卷一四着录。现在国外。以上五,六两卷,其用笔比《竹禽图》等苍逸流动些,但还有相通的地方,很有可能是他比较晚的亲笔作品。又二卷中所画墨竹正如《图绘宝鉴》卷三《赵佶传》中所说的:“繁细不分,浓淡一色,焦墨丛集处,微露白道,自成一家,不蹈袭古人轨辙。”两卷每段的高度亦大体相同,最初可能原是在一卷中的,到绍兴时候才分开,因“十二禽”没有“绍兴”押缝印,至少是一套中的东西,如对卷等等。我以为他的亲笔画应该属于非院体的比较简朴生拙一些的风格,这跟他的理论是并不矛盾的。从以后其它人的代笔画来看,只有“利家”找“行家”代笔,相反的却没有见过,我们就更没有什么可怀疑的了。赵佶此种非院体的简拙一路的花竹等画法,在南宋末赵孟坚的作品中,如《三友图》小幅,还在“传其衣钵”,并略带扬无咎画法,也可以拿来作为旁证之一,使我们加深对此说法的理解。因为孟坚是赵佶的后辈,他学的当然应当是他上代“皇祖”的亲笔画派而不会去学院工的代笔画面貌的。同时,也更可看出,那些自视高于 “众工”的人们,到了“文人画”逐渐形成的时候(这和晋唐时代不同),一定不肯再追逐于院中画师之后。尽管赵佶早年曾经问业于画师吴元瑜,但我想他决不为吴法(应是院体)所拘的。我认为,赵氏书法精熟,且喜用尖毫疾书,其风貌才如此。绘画似乎并不象写字一样的熟极而流,用笔较缓慢,《柳鸦图》的柳树又加用秃笔,所以其风貌又如彼。其它象《四禽》等图,笔法就显得流逸些,和他的书法的用笔没有多大距离。唯其在书画工艺上赵佶有极熟练与较生涩的不同造诣,因而在表现上才有差异。所以,他的书少代笔,而画少亲笔。原文载于《故宫博物院院刊》1979年笫1期本文作者为故宫博物院研究员、国家文物鉴定委员会中国古代书画组委员、书画家宋徽宗赵佶全集序言(节选)——赵佶的亲笔画和御题画谢稚柳从绘画史来论证赵佶,将是不朽的光辉一页,尤其,他于花鸟画,精巧深微,天机盎然。当五季,花鸟画的主力在蜀与南唐,是新兴的阶段。蜀的代表为黄筌,而南唐是徐熙。当北宋开国后,建立起“翰林图画院”,图画院的风尚以黄筌的画派为主。他的表现形体是细笔轻色,号称写生。而南唐徐熙是落墨为格,杂彩副之的“落墨法”,也是写生,然而这一画派,没有被当时图画院所接受。徐熙之孙徐崇嗣,想进图画院,图画院审查他的画笔,认为“粗野”而摒弃了。北宋花鸟画,自黄家而后,史称至天圣、熙宁数十年间,演而为崔白、吴元瑜,再越三十年至赵佶之世,已从朴实真诚之趣,变而为精微灵动。黄筌号称写生,崔白、吴元瑜也是写生,赵佶也是写生,都出于写生,而艺术风调之变易,又飞越了一程。赵佶曾对他的臣下说:“朕万机馀暇,惟好画耳。“南宋邓椿称说他“艺精于神”,“妙体众形,兼备六法,独于翎毛尤为注意”。赵佶的画笔,从上面的这些论述,来查核今所流传的作品,不论是人物、山水、花鸟,还有多幅,令人可以亲接他的艺术流风。然而,今天所能亲见他艺术的风貌,是多样的,而文字的记载,还有些不同的传说,即传世的这些画笔,是否都是出于赵佶亲笔?久已成为一个议论的焦点。有如下这些记载:宋蔡绦《铁围山丛谈》:“……独丹青以上皇(赵佶)自擅其神逸,故凡名手多入内供奉,代御染写,是以无闻焉尔。” 研究赵佶的画笔,文字记载固然应当重视,但从他画笔的本身而言,在于今日所流传的作品中,一、它的有些创作时期,迷茫难考。二、笔的习惯风貌不一,而这不一的习性风貌,也仍然迷茫哪一习性,哪一风貌是出于他哪一时期所创作。看来这便是引起“代御染写”的传说了。但是赵佶的画笔,不论是他哪一个时期,它的风貌,不止只有一种,不是代御染写而确是亲笔。如《竹禽图》、《柳鸦芦雁图》,柳是粗笔的,坡石与草也是粗笔的,以论笔势纯然一致出于一手,从这些笔势一致的坡石与柳、草,就不能如蔡绦所说与崔白毫无渊源关系。这不可以随便立说,崔白的画笔,著名的《双喜图》今天还流传于世,可以辨认其间笔性情致的连贯性从这一角度来看,上列二图,辨明它确是出于赵佶亲手。从这两卷的柳鸦与芦雁、竹与禽,从内在到外形,有粗放与拙重之不同,也有质朴与细巧之别。柳粗放而鸦拙重,芦雁是拙重的双勾描笔,而竹是精工,禽细巧。至于坡石、草,《柳鸦》与《芦雁》中的是一致的,而《芦雁》中的蓼花,又与《竹禽图》中的竹枝的表现技法是一致的。从这两图而论,可以体会赵佶的画,既不是仅有一种笔势,也不是单纯的一种,从而产生了多样的体貌。若论它的创作时期,或者可以说是他的前期之作。《金英秋禽图》却是又一种体制的描写,是一种雍容高雅的骨体。特别要提出的是一双喜鹊,笔与墨是细致的,但用的是俊放的笔势。所谓细致是指它无微不至的写生。以俊放的笔来表达细致的写生,可以说神妙直到秋毫颠了。后面的两只秋禽,则不用俊放的笔调,而是以工细的笔来作无微不至的描写。两禽的呼应,前后的神情,令人体会到在这寂静的秋园中野趣活泼的情景。不是对野禽动态的精深体会,岂能得此高妙的艺术风采。《枇杷山鸟》全用的墨笔,也是赵佶的真笔。除鸟与蝶之外,纯是没骨法,它所散发一种静穆的墨气,为北宋所独有。而蝶,与《金英秋禽图》中的是步趋一致的。此盖为其中后期之笔。《图绘宝鉴》记:赵佶“尤擅墨花石,作墨竹紧细不分浓淡,一色焦墨,从密处微露白道,自成一家,不蹈袭古人轨辙”。现在传世赵佶的墨笔花鸟,除《枇杷山鸟》而外,尚有《四禽图卷》、《写生珍禽图卷》。《四禽图》为四段,《写生珍禽图卷》有十二,其中有竹的《四禽图》有一段,《写生珍禽图》有四段,都是撇出的形体,全用焦墨,不分浓淡,竹叶的交加处,都空一白道,使两叶错杂不相混。正是如《图绘宝鉴》所叙说的,“密处微露白道”。竹的细枝,形体大似崔白《双喜图》中的竹枝,只不过不是双勾而已。大抵崔的笔势强劲,而赵佶秀挺。艺术的风采,从某一传统来,从而表现自己情调。物体不变,同是写生,又各自发抒自己的艺术个性,中间夹着一些带有来历的迹象,这便是创作。《南宋馆阁续录》记:写生墨画十七幅,宣和乙巳仲春赐周淮,十六字。可能《四禽图卷》,抑《写生珍禽图卷》,正是赐周淮十七幅中所散失。两者笔墨一致,情调一致,显然是同一时期所作。宣和乙巳(1125)为宣和七年,时赵佶四十四岁,明年丙午,即为钦宗靖康元年,是《四禽图卷》、《写生珍禽图卷》或并为赵佶被掳前二年之笔,亦显示其风调与其中期之作有所不同。《芙蓉锦鸡图》与《腊梅山禽图》虽有赵佶题诗与签押,并为赵佶传世名作,然而这两件名作,却值得提出问题了。那停在芙蓉上的锦鸡与并栖在梅枝上的白头鸟,我们看不出与上列赵佶作品的笔情墨意,其中含蕴着共同之处,这些只能说是追随赵佶的格调,是无可逃遁的。《芙蓉锦鸡图》下面的菊花,看来正是以《金英秋禽图》中的菊花为蓝本的。格调虽同,而笔致风度迥异,这是从两者艺术性格、艺术高低得出这样的评鉴。不仅如上所论列,即在文字记载上,也可以得出如上所评鉴的明证。如《南宋馆阁续录》记:“庆元五年十一月,秘书监杨王休扎子:契勘本省见有图画,除准御前降下收藏……窃虑久后有换易之弊,欲乞从朝廷指挥,许会本省编定目本,赴都堂请印,庶几他日可稽考。朝旨从之。”当时御府续行降付,为一百八十七轴,其中有两项,一项为徽宗“御画”十四轴、一册。一项为徽宗“御题画”三十一轴、一册。在御题画一册中,《芙蓉锦鸡》与《香梅山白头》(按即《腊梅山禽》)二图,赫然在内。何以认为即上述传世的这两图呢?因为《南宋馆阁续录》记这两图,并把赵佶的题诗署款,一并记录了下来,与传世的两图上所题的是一致的。可见在南宋御府中,这两幅图是定名为无名氏的御题画。 大体赵佶的艺术主旨,追求的在于写生,笔致秀挺温婉,形象俊俏生动。虽然也有雄健的格调,如《柳鸦芦雁图》,但大多数的创作,都是如上所论证的主旨从事描绘,以气韵奠定艺术高峰。那些御题画,正是缺乏这方面的深入成就,但已经不容易了,在北宋,不能数一,也是数二的高品。这些学生,努力追随赵佶的表现形式,必然要下一等。上列传世的那几幅御题画,都可以看出这方面的弱点。 汤苟说:赵佶的亲笔画,他“自可望而识之”。但没有说明赵佶的亲笔又是上面样子,举出例子。不免有些自我吹嘘。史言混淆,因而在今日有必要加以深入的分析辨认,从他的笔势、风调、情趣,从而来认识他的艺术心理。上述的哪些是亲笔画,哪些不是,加以推断,正是根据这些对赵佶纯客观的规律,作出论证,以补绘画史之缺。总之,赵佶的画,传世所见到的,没有一幅是“代御染写”的。从一些纪年来推算他的创作年月,以《雪江归棹图》为最早,而《四禽图》、《写生珍禽图》即从它风貌而言,已是他后期之作了。原文载于《宋徽宗赵佶全集》(一九八六年三月)本文作者为上海博物院顾问,国家鉴定委员会中国古代书画鉴定组委员、书画家

本拍卖会推荐拍品

-

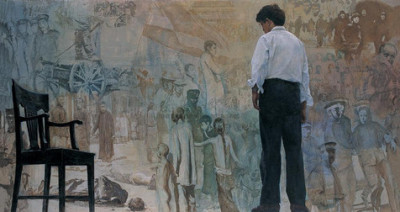

陈逸飞 1979年作 踱步

陈逸飞 1979年作 踱步 -

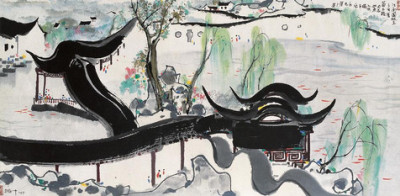

吴冠中 1987年作 江南园林鱼之乐

吴冠中 1987年作 江南园林鱼之乐 -

吴冠中 1989年作 春雨

吴冠中 1989年作 春雨 -

林风眠 紫衣仕女

林风眠 紫衣仕女 -

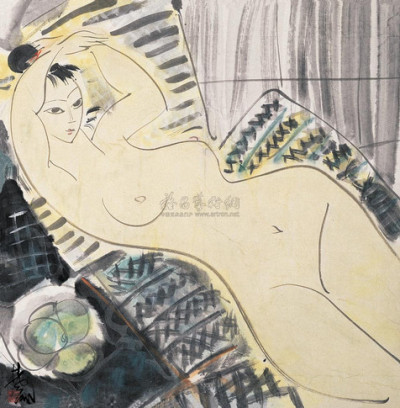

林风眠 裸女

林风眠 裸女 -

王怀庆 1998年作 门

王怀庆 1998年作 门 -

杨飞云 2004年作 灵感似鸽子飞来

杨飞云 2004年作 灵感似鸽子飞来 -

罗中立 1996年作 晚餐

罗中立 1996年作 晚餐 -

王沂东 2009年作 美丽乡村

王沂东 2009年作 美丽乡村 -

刘小东 1990年作 阳光普照

刘小东 1990年作 阳光普照 -

高瑀 2007年作 向贾斯帕琼斯致敬之国旗

高瑀 2007年作 向贾斯帕琼斯致敬之国旗 -

何森 2008年作 你在乎什么?

何森 2008年作 你在乎什么? -

黄钢 2008年作 金色的天际

黄钢 2008年作 金色的天际 -

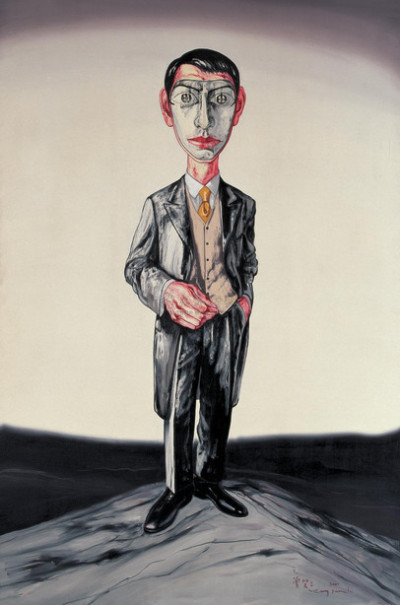

曾梵志 2001年作 面具2001

曾梵志 2001年作 面具2001 -

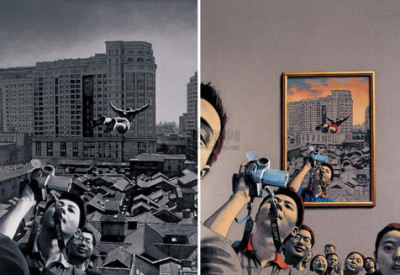

钟飙 2007年作 低空飞行

钟飙 2007年作 低空飞行 -

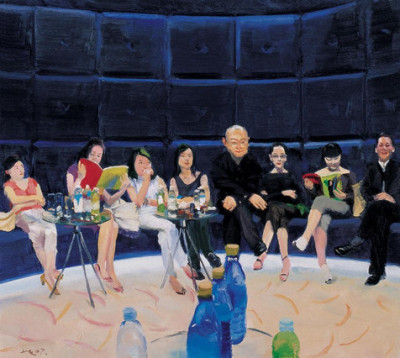

刘小东 2007年作 老大不在

刘小东 2007年作 老大不在 -

周春芽 2009年作 绿狗身上的桃花

周春芽 2009年作 绿狗身上的桃花 -

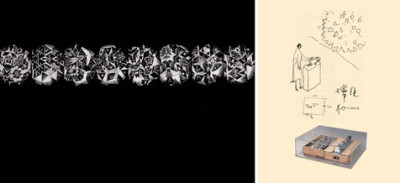

蔡国强 2001年作 万花筒:时光隧道

蔡国强 2001年作 万花筒:时光隧道 -

周春芽 山石与烟云

周春芽 山石与烟云 -

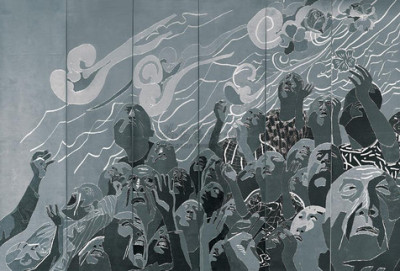

方力钧 1999年作 1999.5.1

方力钧 1999年作 1999.5.1 -

张晓刚 2001年作 血缘大家庭系列

张晓刚 2001年作 血缘大家庭系列 -

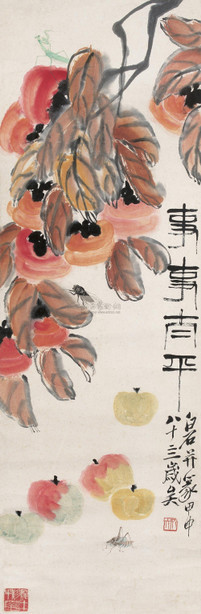

齐白石 1944年作 事事太平 镜心

齐白石 1944年作 事事太平 镜心 -

齐白石 桃花蝴蝶 立轴

齐白石 桃花蝴蝶 立轴 -

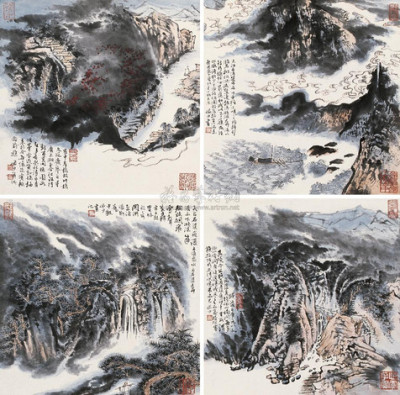

陆俨少 山水四屏 立轴

陆俨少 山水四屏 立轴 -

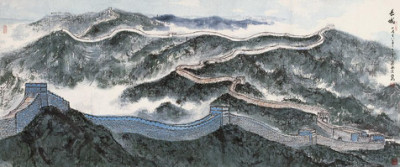

亚明 1978年作 万里长城 镜心

亚明 1978年作 万里长城 镜心 -

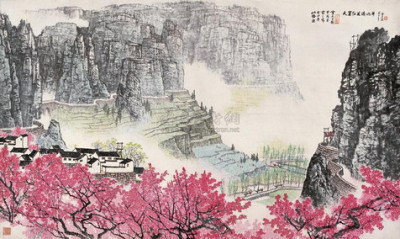

白雪石 1973年作 大寨红花遍地开 镜心

白雪石 1973年作 大寨红花遍地开 镜心 -

宋文治 1962年作 河山新造 横幅

宋文治 1962年作 河山新造 横幅 -

张大千 1945年作 芭蕉仕女图 立轴

张大千 1945年作 芭蕉仕女图 立轴 -

张大千 1938年作 苏长公行吟图 镜心

张大千 1938年作 苏长公行吟图 镜心 -

黄宾虹 松台高士 立轴

黄宾虹 松台高士 立轴

本拍卖会其他拍卖专场

- 古籍文献及名家墨迹(716)

- 中国绘画艺术夜场(86)

- 油画 雕塑及当代艺术(238)

- 中国当代水墨(145)

- 中国近现代书画及古代书画(457)

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号