图录号/艺术家:

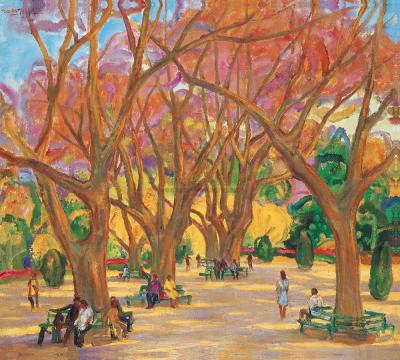

陈逸飞 70年代作 音乐家

图录号:193

拍卖信息

- 拍品名称:

- 陈逸飞 70年代作 音乐家

- 图录号:

- 193

- 年代:

- 70年代作

- 艺术家:

- 陈逸飞

- 材质:

- 布面 油画

- 作品分类:

- 尺寸:

- 80×60cm

- 估价:

- 开通VIP查看价格

- 成交价:

- RMB:开通VIP查看价格

- 拍卖公司:

- 上海道明

- 拍卖会名称:

- 上海道明 2011年春季拍卖会

- 专场名称:

- 油画雕塑 成交额:4,030.98 万元 成交率:81.69%

- 拍卖时间:

- 2011年6月24日

- 备注:

- 声 明:

- 来源:作品得自於被画音乐家高芝兰家属

注:*本件作品所拍得善款将用於高芝兰音乐基金会作品附陈逸飞画漆盘一个

陈逸飞70年代主要作品

陈逸飞、魏景山合作的《占领总统府》表现的是中国人民解放军占领南京总统府,升上红旗的场面,标志着蒋家王朝的灭亡,新中国的开始。作品场面壮观,气势恢弘。用现实主义的创作方法使这一历史题材的创作具有纪念碑的意义。《占领总统府》对于大多数的社会群体力量而言除了其绘画语言上的纯形式美外,更多的是其中传统的“叙述性”在起作用。当下在很多人批判创作上的主旋律的时候,这幅力作就可以推挡住所有的理由。作品中笔笔见力度,风格松弛豪爽,但又能使人感觉到一种平静与唯美。在那样一个文化思维封闭、艺术气氛单薄的时代。这幅作品可说是新中国油画中的奇迹,是难得一见的大气之作。整幅画将视点集中在那名胸挂冲锋枪的升旗战士和那面冉冉上升迎风飘扬的红旗上。飘荡在半空的红旗使画面充满动感, 预示着一个伟大新时代即将来临。这幅画气势磅礴,结构紧凑, 富有强烈的艺术感染力。作品具有高贵又平民的精神风味。这一切可能都源自二位作者都来自上海的缘故。是上海使他们在很不正常的时代气氛中打下良好的艺术基础成为可能。

陈逸飞,浙江镇海人。1965年毕业于上海美术专科学校,入上海画院油画雕塑创作室,曾任油画组负责人。陈逸飞在70年代创作了《黄河颂》、《占领总统府》、《踱步》等知名的优秀油画作品。1980年赴美国留学,1984年获艺术硕士学位。后在纽约从事油画创作并在华盛顿、纽约、东京等地举办个人画展。其作品被中国美术馆、中国人民革命博物馆和国内外收藏家广泛收藏。水乡风景、音乐人物、古典仕女,还有西藏,都是他画笔下的主要题材。早在1985年,美国《纽约时报》就称陈逸飞的“画风融合了写实主义和浪漫主义,叫人想起欧洲大师的名作。”1983年,哈默画廊的主人哈默博士在向世人推介陈逸飞时,撰文指出:“他的画是接近诗的,因为他只是在指示而非肯定。”

1984年,美国《艺术新闻》杂志将陈逸飞定名为“一个浪漫的写实主义者,作品流露强烈的怀旧气息,弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人。”

1985年,美国石油大王哈默博士访华时,曾将陈逸飞的作品《家乡的回忆——双桥》作为礼物送给邓小平。

陈逸飞在1971年至1972年间几乎一气呵成地创作了巨幅作品《开路先锋》、《黄河颂》和《红旗颂》。《黄河颂》虽迟至1977年才被全军美展接纳,却一举成为美术史上的名作;唯独《红旗颂》因形势变化等原因被搁置而迟迟未能与世人谋面,至今有关它的文字介绍也很少。在陈丹青杂文访谈集萃《退步集》中有一小段介绍。据陈丹青回忆,1972年时他还是个高中生,因闻陈逸飞的大名,经人介绍去陈逸飞的画室看他画画,当天正好看到陈逸飞在创作双联体的《红旗颂》,高约3米,一幅画是临阵宣誓的3名士兵,一幅画是纪念碑前敬礼的新中国女孩。陈逸飞还笑着介绍说,画上的女孩是他老婆。那时的陈逸飞年方二十五六岁,正是血气方刚的年纪。《红旗颂》一问世,就被一些人嗅出了它的与众不同之处。特别是画3名临阵宣誓士兵的那幅,陈逸飞没有按规定把士兵画得“高大全”,而是将战士朴实、深沉的表情甚至满脸的污泥也加以真实地表现。这在当时是犯了大忌的。于是,“大批判”接踵而来,罪名是宣扬“战争恐怖论”。1980年,陈逸飞怀揣38美元赴美国留学,也把这幅作品带了出去;另一件则放在上海油画雕塑院。时隔整整38年,在2010年上海美术馆举行的“陈逸飞艺术展”上,双联体的《红旗颂》才得以首次合璧展出。

创作《黄河颂》时陈逸飞年仅25岁,担任上海油画雕塑创作室油画组负责人。作品的形象塑造注重造型的块面处理和笔触表现;战士的腿部及其立足的岩石等受光面,笔刀兼用,积色较厚,刻画既结实又潇洒;色彩明亮,有着光芒万丈的金光感———这些都完美地体现了陈逸飞所接受的严格的苏联教学体系的技术性训练;同时,陈逸飞善于吸收和转化的敏捷和聪颖,也体现在《黄河颂》的构图经营上,更生动地跳动在作品的一笔一画之间。这幅作品于1977年在全军美术展上首次公开露面,作品的构图、色彩以及高超技术的技术性,引起了美术界的广泛关注,奠定了陈逸飞在中国美术史上的地位。该作品是陈逸飞早年成名作品中第一幅独立创造的巨幅宽银幕式油画,曾激发当时全国美术界的极大关注并获得一致赞赏,在中国美术史上具有重要的地位,也是陈逸飞“自认为最得意的作品”。

《开路先锋》创作于1972年,当时恰好是《延安文艺座谈会上的讲话》发表30周年,全国美展即将举办。陈逸飞和魏景山前往南京梅山铁矿工程采风写生,回来后就画了这幅画。在这幅长达4.5米的油画上,一群筑路工人抬着钢轨在风雨中前进,表现出工人阶级豪迈的气概。这是一件工业题材作品,但是艺术家却赋予了它一种史诗般的品质,这种品质也贯穿了陈逸飞整个艺术生涯中。

最近我看到陈逸飞为歌唱家高老师画的肖像油画,虽然作者没有在画上签名,但我一眼就认出此画出自逸飞之手笔。

这幅画使我回忆起近四十年前的往事,....

那时,高老师的双胞胎儿子小马在跟逸飞学画,有一次逸飞带我去认识了高老师,此后我们便常在星期天一起去高家。

高老师家有个大花园,里面种有冬青和香樟树,客厅有张很大的餐桌,而最吸引人的是那套立体声音响和很多古典唱片.我们一边作画一边听音乐,同时还分享着马老师制作的美味三明治,.......

看到逸飞的这幅写生肖像油画就想起在高老师家的那些难忘的时光。

逸飞的人物肖像画最可贵的特点是造型极其严谨和准确,而人物的神态和内心的刻画正是他的擅长之处。

观看此幅肖像画就不难明白这些了,用栩栩如生来形容此画是一点都不言过其实的,而流畅老练的笔触和深沉谐和的色调处处显露着此画的唯美之处。

——魏景山 2011年6月

高芝兰,女高音歌唱家。浙江杭州人。1941年毕业于上海音乐专科学校声乐系。曾任苏石林音乐学院教员。1947年赴美国纽约朱利亚德音乐学院进修。1949年回国后,任上海音乐学院声乐系副主任、教授,中国音协第四届理事。1961年加入中国共产党。1983年获全国三八红旗手称号。曾参加歌剧《霍夫曼的故事》、《茶花女》的演出,并演唱海顿的《创世纪》。80年代后期移居美国。

记得陈老师给我妈妈画画的时间大约在74-75年的秋冬,当时妈妈穿的是一件银色绸缎簿丝绵外衣,端坐在钢琴前,大约画了3-4次完成此画的,这张画后一直被用一块布包着放在亭子间里直至今日……

有关那只漆器盘子,陈老师那天(星期天下午)很早就结束了他的画画,一边听音乐一边和父亲聊着天,我记得父亲拿出一个旧漆器盘子问陈老师如何处理,...陈老师马上就在上面画了起来,因为盘子上用了很多黄色,他还讲了很多有关以前用蛋黄做颜料的故事……

——小马(音乐家之子)

2011年6月

我们这个年龄的人,想起70年代上海的艺术家,总是先想起他们俊美的年轻的脸,总觉得时间是停止在那些年代的,停止在他们的脸上的。魏景山、陈逸飞、夏葆元、这些名字是一个个传奇。

位于瑞金路长乐路的油雕室,是全上海迷油画的艺术青年为之向往的地方,从那里,诞生了《开路先锋》,《黄河颂》,《红旗颂》。在那里,陈逸飞与魏景山雄心勃勃接手北京军事博物馆《占领总统府》大订件,前后折腾一年多,为了捉摸红旗怎样飘,不知哪里借来庞大的鼓风机,通上电源,对准红旗使劲吹。钢盔枪械子弹壳之类更是从远郊军区借来一大堆,与魏景山两人勾头耸肩爬在木架上,一五一十描质感。在那个年代,他们的生命中承受着太多的革命运动,而作品中笔笔见力度,风格松弛豪爽,但又能使人感觉到一种平静与唯美。

上海毕竟是上海,这里的艺术家有着别处没有的性情与教养,我们无从知晓当时陈逸飞,魏景山他们和高家是怎样的渊源,但是把他们联系在一起的一定是音乐,陈逸飞是爱音乐的,我们从他后来的电影中可以感受到,而魏景山更是把他更多的时间和才华留给了音乐,音乐给予了与世无争的安静的性情。在高家的时光一定是珍贵的,值得留恋的,作画小憩时,在勃拉姆斯的小提琴协奏曲中,品尝女主人高老师为他们做三明治,那是多么安详而厚重的回忆。

——上海道明油画部

本拍卖会推荐拍品

-

张弓 奥秘君 (两件一组)

张弓 奥秘君 (两件一组) -

焦兴涛 黄箭

焦兴涛 黄箭 -

尹智欣 2005年作 舞蹈家系列

尹智欣 2005年作 舞蹈家系列 -

向京 2003年作 我看到了幸福

向京 2003年作 我看到了幸福 -

向京 2002年作 礼物

向京 2002年作 礼物 -

周春芽 2006年作 进攻的黑根

周春芽 2006年作 进攻的黑根 -

蔡志松 2006年作 武士头像之七 1/10

蔡志松 2006年作 武士头像之七 1/10 -

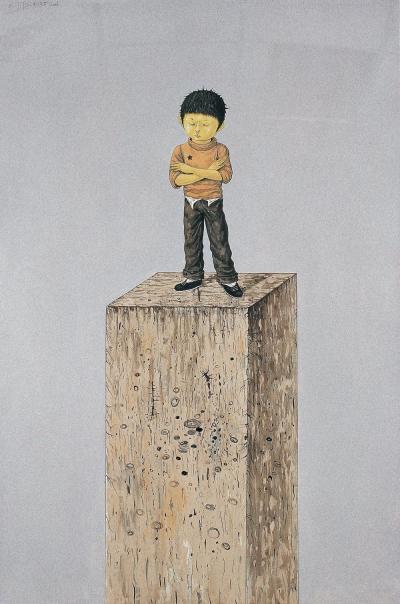

李继开 2006年作 站在高台上的孩子

李继开 2006年作 站在高台上的孩子 -

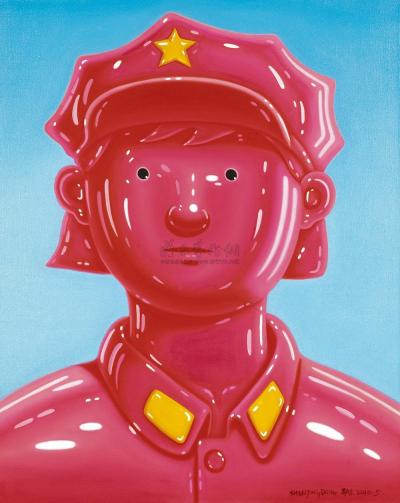

沈敬东 2010年作 戴八角帽的红色女兵

沈敬东 2010年作 戴八角帽的红色女兵 -

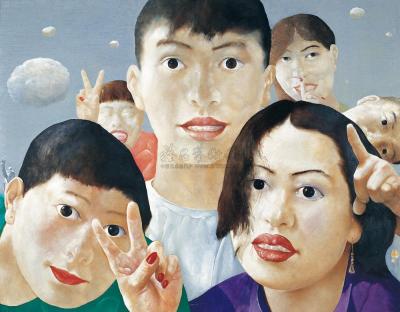

张晨初 2005年作 美丽上海之三

张晨初 2005年作 美丽上海之三 -

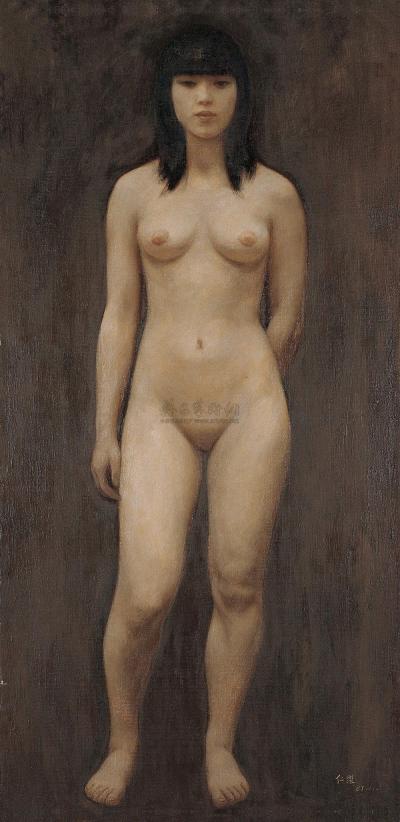

刘仁杰 1987年作 裸女

刘仁杰 1987年作 裸女 -

王岩 1993年作 女士坐像

王岩 1993年作 女士坐像 -

罗发辉 不安的广场

罗发辉 不安的广场 -

罗发辉 1995年作 月光

罗发辉 1995年作 月光 -

洪凌 2006年作 梨花雨

洪凌 2006年作 梨花雨 -

陈钧德 2000年作 晨光

陈钧德 2000年作 晨光 -

周春芽 1993年作 石头与鸟

周春芽 1993年作 石头与鸟 -

周春芽 2001年作 百合花

周春芽 2001年作 百合花 -

周春芽 2004年作 花儿

周春芽 2004年作 花儿 -

陈墙 2001年作 2001-39

陈墙 2001年作 2001-39 -

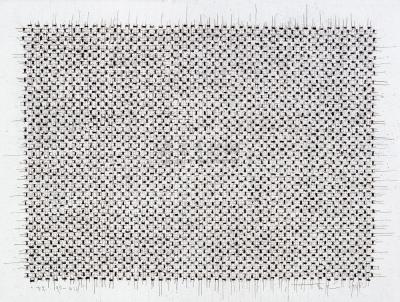

丁乙 1998年作 十示 98-B22

丁乙 1998年作 十示 98-B22 -

丁乙 2007年作 十示

丁乙 2007年作 十示 -

申凡 2003年作 RIVER-C_56

申凡 2003年作 RIVER-C_56 -

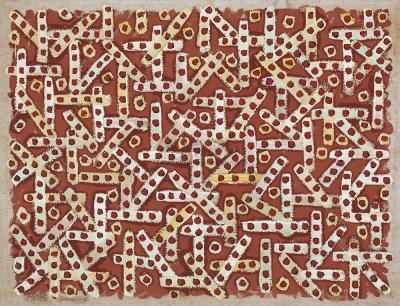

周长江 2007年作 互补系列

周长江 2007年作 互补系列 -

陈墙 2000年作 作品2000-1

陈墙 2000年作 作品2000-1 -

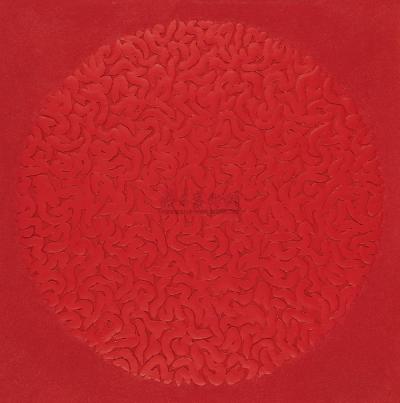

苏笑柏 2007年作 观 • 音

苏笑柏 2007年作 观 • 音 -

毛焰 2010年作 托马斯

毛焰 2010年作 托马斯 -

毛焰 1995年作 静物

毛焰 1995年作 静物 -

曾梵志 2007年作 肖像 07-8-4

曾梵志 2007年作 肖像 07-8-4 -

崔小冬 2004年作 青春舞曲

崔小冬 2004年作 青春舞曲

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号