图录号/艺术家:

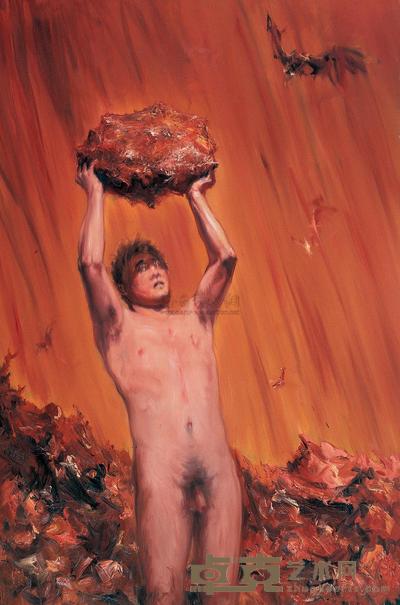

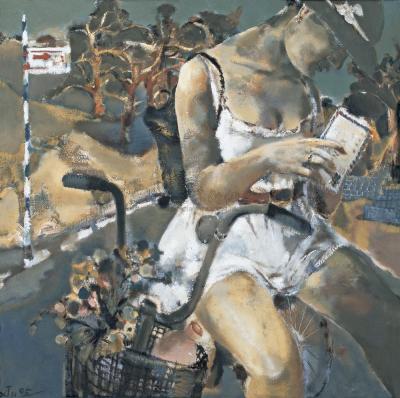

尹朝阳 2004年作 神话

图录号:2159

拍卖信息

- 拍品名称:

- 尹朝阳 2004年作 神话

- 图录号:

- 2159

- 年代:

- 2004年作

- 艺术家:

- 尹朝阳

- 材质:

- 作品分类:

- 尺寸:

- 230×151cm

- 估价:

- 开通VIP查看价格

- 成交价:

- RMB:开通VIP查看价格

- 拍卖公司:

- 北京翰海

- 拍卖会名称:

- 北京翰海 2010春季拍卖会

- 专场名称:

- 油画雕塑(二) 成交额:1,845.65 万元 成交率:67.12%

- 拍卖时间:

- 2010年6月5日

- 备注:

- 声 明:

- 签名(背面):尹朝阳 2004

说明:《神话》的题材本身有可质疑之处,首先是它的异域性,固有一种文化形态上的隔阂感。

我们知道,上个世纪八十年代,存在主义曾经在中国引起极大的反响,加缪的作品获得广泛的阅读,他关于西西弗斯神话的剖析文章,和小说《局外人》、《鼠疫》一起为中国读者熟悉,在加缪的笔下,被罚在地狱中推石头的西西弗斯,象征了荒缪的人类处境里的现代英雄,他的身上“体现了辉煌的、悲剧力量”,正可以说是尹朝阳所需的理想主角。

实际上,画家在思考这个题材时,已经将夸父追日、愚公移山这类中国神话作了考虑,然而,最终它们被放回了隐性的背景之中。这种舍近求远的选择看起来有些奇怪,不过,如果“石头”或尹朝阳的个人气质放进来考虑,就变得容易解释。夸父无疑具有强烈的英雄主义气概,然而,如果对这个故事进行视觉转换,突显的将是人与太阳的意象关系,虽然愚公移山的过程正是人与石头的展示,但在愚公这个人物的身上毕竟带有愚顽的特性,只有到了毛择东的时代,他才被赋予了不屈不挠的象征性,成为阶级论中的英雄化身。

在中国的神话中,与“西西弗斯”相仿的是“精卫”填海的神话,她所表现出的正是一种英雄般的奋斗,是有限的生命向无限提出的挑战,石沉大海与巨石推至山顶重又落下,都象征了一种在无望之中的抗争。

然而,一颗可置于鸟喙之间的小石子,对于从气质上偏好于重大、严峻之物的尹朝阳而言,显得太轻巧、滑腻了。石头,那沉重、冰冷、坚硬、布满棱角的物体,更吻合他的审美态度,与之相对,北方式的、凝固的荒野背景比南方式的、流动性的大海,更具有刚毅的雄性气魄。

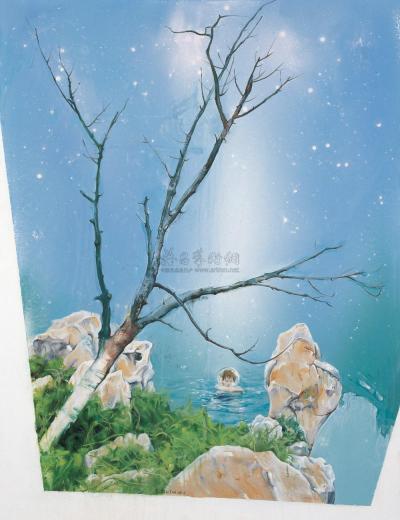

西西弗斯的“到来”,意味着他不得不采用感情误置(Pathetic Fallacy)的方式,将石头进行拟人化的处理,用以指称人的欲望和精神负担——那块路边的石头已经不复它本来的面目,它被提升到一个象征的位置上,与神话和英雄的精神题旨迅速结合在一起,成为人性之中欲望、焦虑、压力等情感的客观对应物,从本质上来说,物自身的特性被淹没了,在表现物的自然特性和表现理念这两者之间,他选择了后者,这意味着,在感动他的最初事实与他要表现的事实之间就有了一种脱节,但他敏感地意识到了这种脱节,这种”图解的危险”,我们可以看到,当这组画最终呈现在我们面前的时候,物的自然特性得到了很大程度的挽留和表现,其中有一些画作直接描绘了岩石本身,它本身的褶皱和棱角、苍凉和沉重,同时,并没有人出现在这样的画面上。另外,也有一种深邃而平静的画面,调子是柔和的蓝灰色,人默默地俯身于岩石之间,似乎就是要体验物的本性,它的厚度、形状、体积,人通过与这种自然物的对话,从而将自身融化在宇宙的苍茫和安宁之中。

劳动的场景从不同的角度展现在那些画作里,进一步地表现那种本真情怀,劳动正是一个释放人的原始活力而且直达物质深层的过程,这个过程充满了无穷的乐趣,它“使人处于宇宙的中心,而不是社会的中心,”(加斯东·巴什拉,Gaston Bachelard);我们可以看到,西西弗斯神话中那个关于人推着石头上山的、单调不变的情节性动作被改写了,画家以“慢镜头”,以一再定格和放大的方式,展示和穷尽着采石的全过程,画中人将石头从山体中攫起,将它举过头顶,怀抱它,背负它,卸除它,摇动它,靠在它的旁边,或者像秃鹫般敛翅在它的上边……在这方面,令人想起一部西班牙影片《牛》(导演朱里奥·密谭,Julio Medem),影片中以繁复多变的视角展示了劈柴的过程,在其一再的放大呈现下,观众带着惊讶和新奇的感觉,领略到其中蕴含的力与美,体悟了释放人体内在能量的满足和幸福。然而,影片中对劈柴的表现仍然是牧歌式的,是唯美化的粗犷,相比之下,《神话》的调子绝不是幻美的成分,也不是原始活力的单纯赞歌——在它的核心调性上,劳动被引入了现代社会紧张、异化和疯狂的状态,现代人内心深处的焦虑与冲突感被人与石头的关系尽可能地摹拟与演示出来,劳动,因而成为了苦刑。

为这个系列画所突显的人与石头的关系,更是一场无休止的搏斗,一场战争。最典型的情态出现在其中的一幅画里,鲜血正从搬石头的人的双腿之间流下,而他的背后,成堆的岩石上有熔化成岩浆般的液体往下流淌,人与石头仿佛都处在沸点之中,两者之间的战争完全可以用“白热化”来形容。

这种搏斗的激烈与残酷也充分表露画中人的表情和肌体之中,不妨说,在对这些面孔和身躯的塑造中,尹朝阳回顾了一个从戈雅到弗朗西斯·培根的谱系,其中应该包括了众多的表现主义者们,例如凡高、蒙克、奥斯卡·科柯施卡(Oskar Kokoschka),所有这些画家都绘制了“焦虑的人”,他们的笔触显得激烈而敏感,颜料有一种可怕的实体感,他们所绘制的人物面孔和身躯,都具有精神梦魇的重负之下引发出的扭曲和抽搐感,器官因此而变形,甚至模糊不清;在《神话》之中,精神梦魇具化成了石头,具化成了人与石头之间的搏斗,人体的扭曲和变形的理由因此来得更为具体,当人奋力地举起一块石头时,他全身的肌肉和表情都自然地处在极度紧张的状态之中。

尤其值得一提的还有《神话》画面中经常会出现的那种划线,它们呈圈状环绕人体。培根曾经以这种划线表现人体被压抑的活力,而在画面效果上显示出的是一种”鬼怪式的花哨”(罗伯特 · 休斯)。而这种划线在尹朝阳这里得以被巧妙地运用,它们像血痕,勒痕,从用力过猛的身躯上绽裂、飞溅到空中,成为了被挣断的锁链,彰显伤痕与暴力的记号,另一方面,可以将它们比喻成内在能量的射线,仿佛内在的痛苦和欲望终于在苦刑之中被引渡,转化为虚空中的狂喜体验。红线也给画面带来了悸动感,粉碎了古典的平衡和呆板,空间更为立体可感,同时弥散着不安定的、不可定义和不可名状的因素,仿佛画家有意用它们来充填理念与“图解”的可能裂缝,以非理性的活力消解了单一化的理念。——朱朱

本拍卖会推荐拍品

-

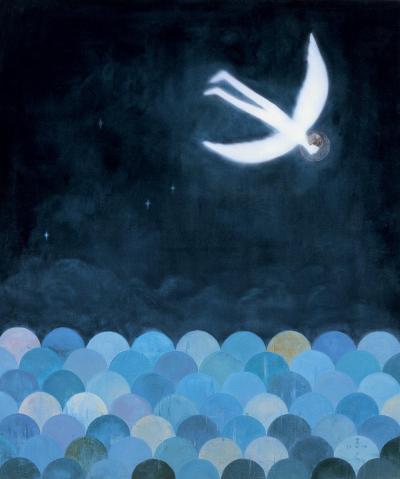

牟林童 2008年作 我在海上,名为忧伤

牟林童 2008年作 我在海上,名为忧伤 -

杨承文 2007年作 桃色遨游

杨承文 2007年作 桃色遨游 -

黎薇 2009年作 看着你

黎薇 2009年作 看着你 -

徐毛毛 2008年作 艾丽斯的花

徐毛毛 2008年作 艾丽斯的花 -

陈可 2007年作 海盗

陈可 2007年作 海盗 -

陈可 2007年作 和你在一起,永远不孤单

陈可 2007年作 和你在一起,永远不孤单 -

谢海巍 2007年作 美国派

谢海巍 2007年作 美国派 -

向庆华 2005年作 羞涩1

向庆华 2005年作 羞涩1 -

向庆华 2008年作 繁花

向庆华 2008年作 繁花 -

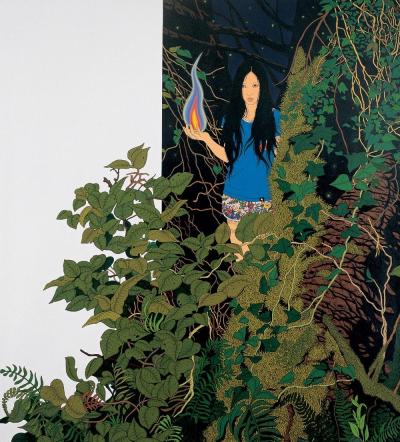

屠宏涛 2008-2009年作 乱叶飞花数不清

屠宏涛 2008-2009年作 乱叶飞花数不清 -

李泉山 2009年作 破坏之王

李泉山 2009年作 破坏之王 -

邱炯炯 2008年作 访友图

邱炯炯 2008年作 访友图 -

沈晔 2008年作 女孩

沈晔 2008年作 女孩 -

李青 2008年作 被雪覆盖的女人

李青 2008年作 被雪覆盖的女人 -

李青 2006年作 自画像(两图有三处不同)

李青 2006年作 自画像(两图有三处不同) -

尹朝宇 2010年作 机场

尹朝宇 2010年作 机场 -

文川 2008年作 路边

文川 2008年作 路边 -

李胤 2008年作 抗辐

李胤 2008年作 抗辐 -

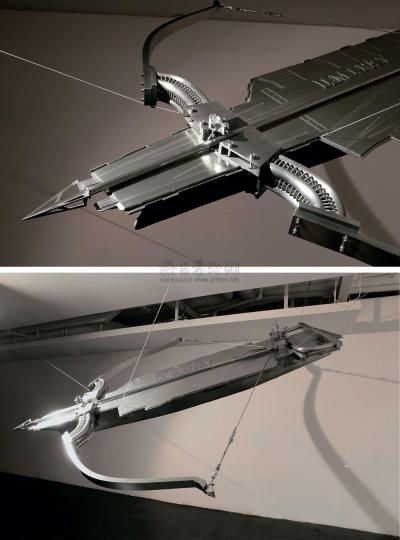

李晖 2009年作 改装航空母舰——弩

李晖 2009年作 改装航空母舰——弩 -

马文婷 2009年作 教皇在奥斯维辛

马文婷 2009年作 教皇在奥斯维辛 -

陈飞 2010年作 山魈

陈飞 2010年作 山魈 -

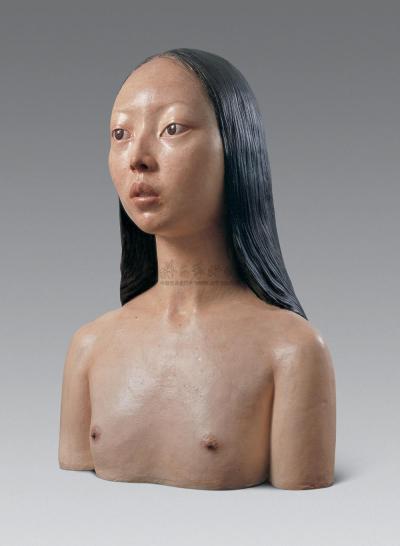

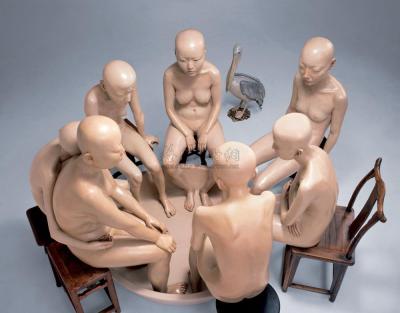

向京 2007年作 一百个人演奏你?还是一个人

向京 2007年作 一百个人演奏你?还是一个人 -

向京 2007年作 记忆的枕头

向京 2007年作 记忆的枕头 -

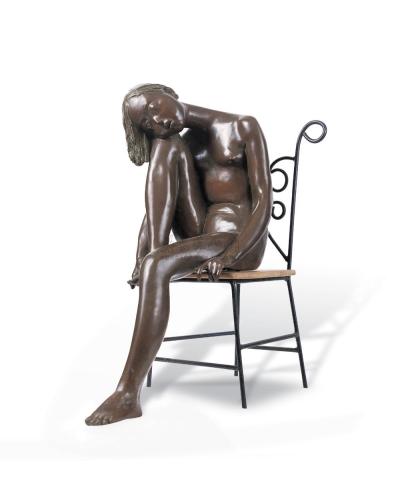

向京 2004年作 独自

向京 2004年作 独自 -

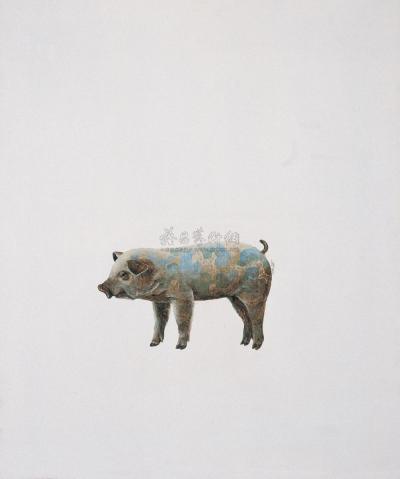

季大纯 2008年作 迷彩猪

季大纯 2008年作 迷彩猪 -

季大纯 1997年作 宝塔系列

季大纯 1997年作 宝塔系列 -

季大纯 2001年作 小玩偶

季大纯 2001年作 小玩偶 -

杨劲松 2004年作 猫

杨劲松 2004年作 猫 -

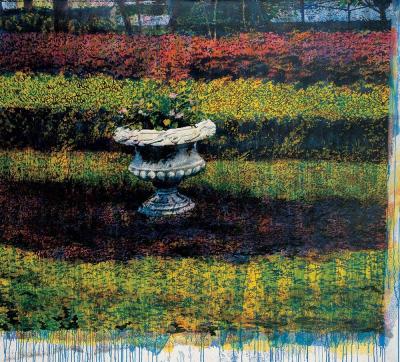

张小涛 2006年作 早春图

张小涛 2006年作 早春图 -

夏俊娜 1995年作 信使

夏俊娜 1995年作 信使

本拍卖会其他拍卖专场

- 玉微山馆、琅石轩古董珍藏 成交额:1,185.18 万元 成交率:73.33% (75)

- 汲珍斋清供雅玩 成交额:2,885.34 万元 成交率:85.54% (83)

- 水月禅心--金铜佛像 成交额:6,265.73 万元 成交率:66.67% (105)

- 明心见性--陈国恩珍藏重要明代佛像 成交额:2,925.44 万元 成交率:78.95% (19)

- 古董珍玩 成交额:14,927.25 万元 成交率:82.31% (277)

- 法书楹联 成交额:744.91 万元 成交率:78.52% (135)

- 中国扇画 成交额:742.53 万元 成交率:66.96%(115)

- 文翰咸集专场 成交额:18,213.44 万元 成交率:100.00% (59)

- 当代国石艺术 成交额:939.85 万元 成交率:73.44%(128)

- 庆云堂中国书画专场(原天工艺苑) 成交额:11,771.31 万元 成交率:88.50% (200)

- 近现代书画(一) 成交额:5,000.46 万元 成交率:76.51% (149)

- 近现代书画(二) 成交额:8,169.95 万元 成交率:77.44%(133)

- 当代书画 成交额:3,297.48 万元 成交率:87.16%(148)

- 古代书画(一) 成交额:14,776.16 万元 成交率:80.28% (142)

- 古代书画(二) 成交额:12,961.09 万元 成交率:83.55%(152)

- 中国玉器 成交额:5,638.86 万元 成交率:70.59% (255)

- 油画雕塑(一) 成交额:19,266.13 万元 成交率:72.41%(116)

- 油画雕塑(二) 成交额:1,845.65 万元 成交率:67.12% (73)

- 古籍善本 成交额:1,108.11 万元 成交率:66.16%(198)

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号